Grundschule Freiham, Quartierszentrum in München von Wulf Architekten

Bedingt durch den starken Einwohnerzuwachs der letzten Jahre kam die Münchner Stadtverwaltung zu der Idee, mehrere der erforderlichen Grundschulneubauten in einem Wettbewerb ausschreiben zu lassen. Das Stuttgarter Büro Wulf Architekten überzeugte mit einem modularen Bausystem und charakterstarken Tonnengewölben. An vier Standorten wurde dieser Vorschlag nun umgesetzt. Exemplarisch wird hier die westlich von der Münchner Innenstadt gelegene Grundschule Freiham Quartierszentrum vorgestellt.

Architekt*innen

wulf architekten gmbh, Stuttgart

Gebäudetypologie

Schulbau

Grundrisstypologie

Hallenschule

Bauvorhaben

Neubau

Fertigstellung

2017

Standort

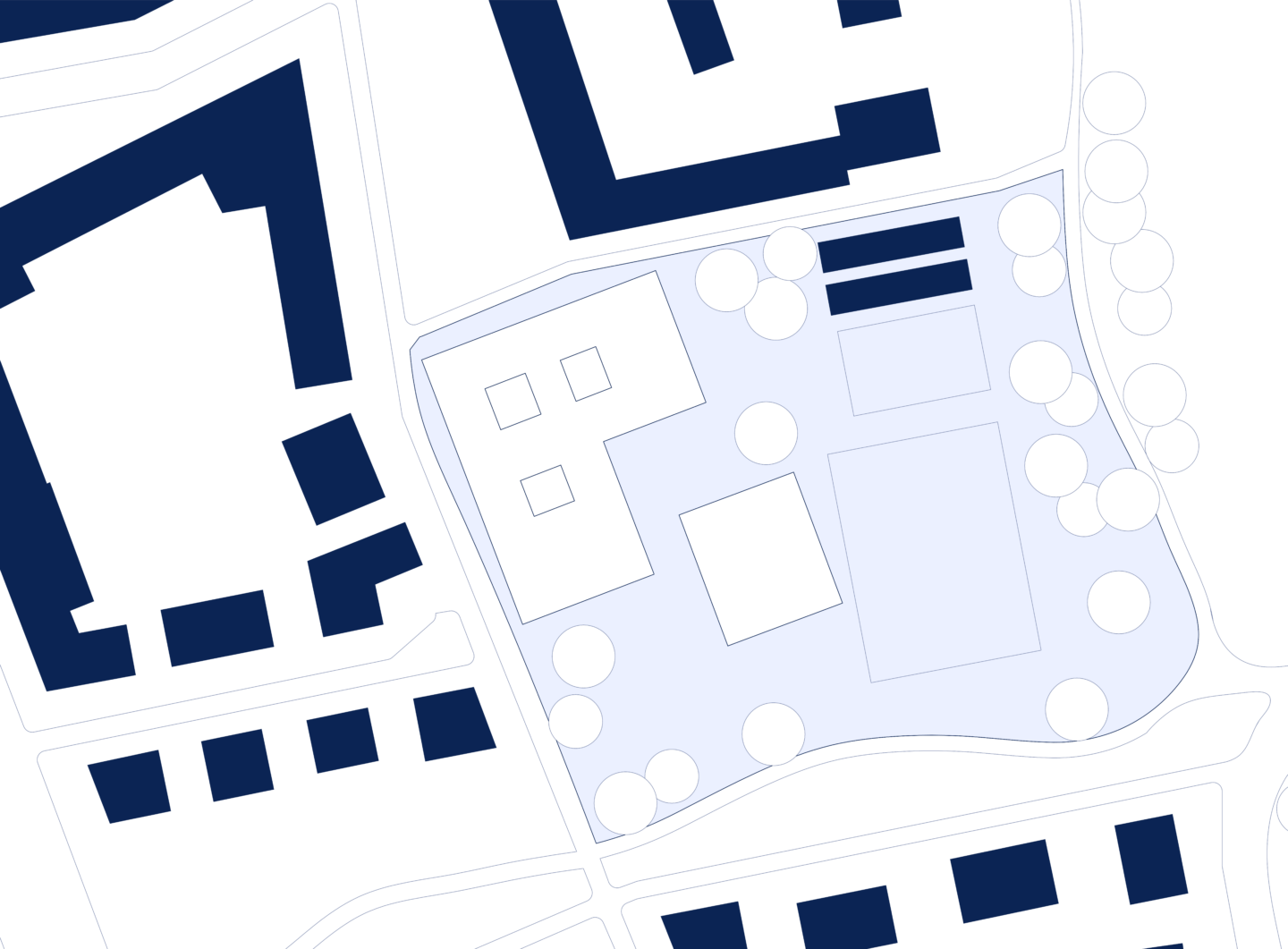

Aubing-Lochhausen-Langwied, München

BGF

11.113 m2

Platz für

240 Schüler*innen

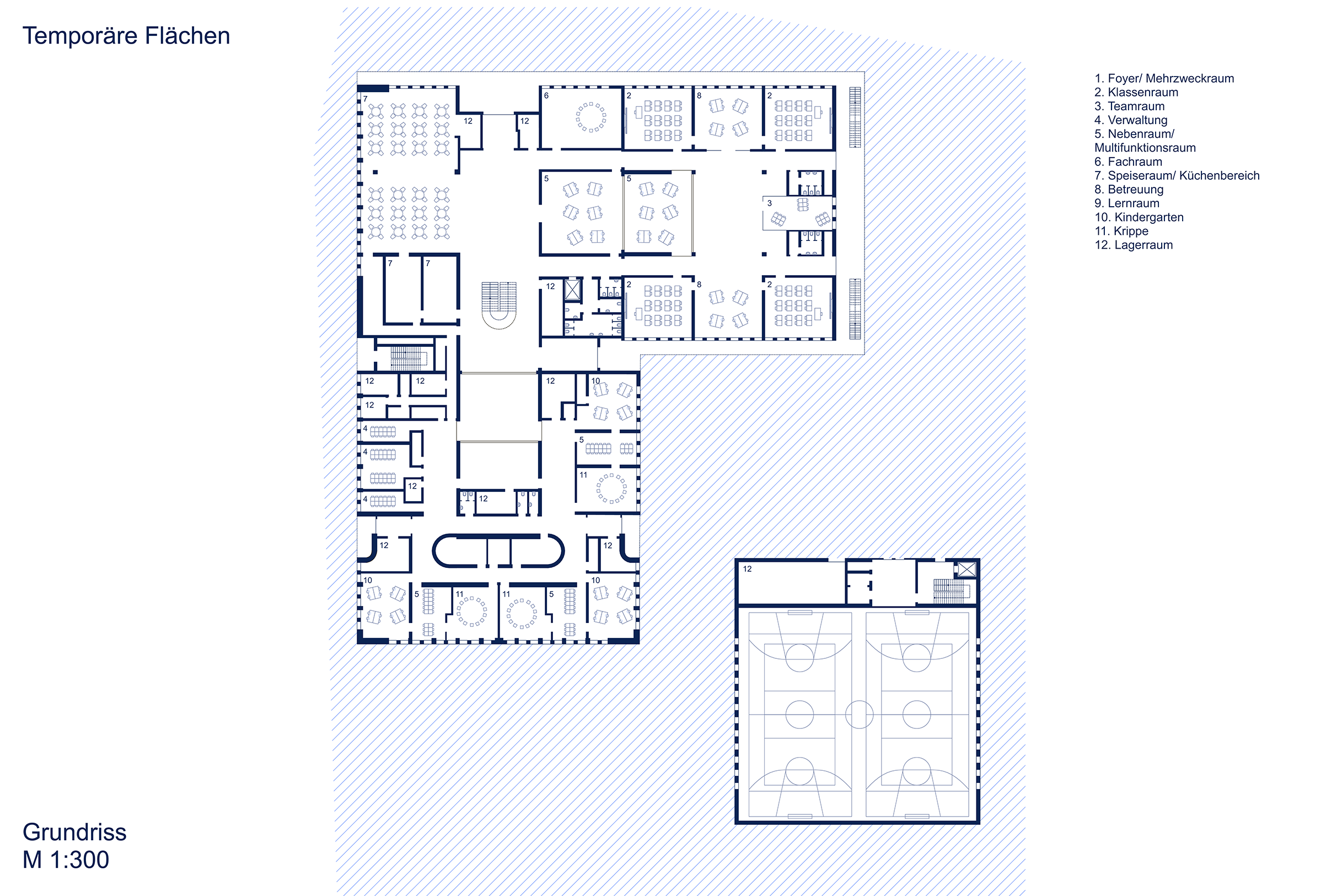

Das Münchner Lernhauskonzept unterteilt eine Schule in mehrere kleine Lernhäuser, die jeweils Platz für etwa 90–100 Schüler*innen bieten. Die fünf Lernhäuser bestehen aus je einer 1. bis 4. Klasse sowie einem jeweils zuständigen Team aus Lehrkräften, Sozialpädagog*innen und Erzieher*innen. Das daraus resultierende Raumprogramm umfasst vier Unterrichtsräume, zwei Räume für die Ganztagsbetreuung, einen Arbeitsraum für das Lehr- und Betreuungspersonal, einen Gemeinschaftsbereich, Abstellflächen und eine Sanitäranlage. Der Entwurf von Wulf Architekten sieht außerdem einen natürlich belichteten Pausenbereich vor.

Die fünfzügige Grundschule Freiham beinhaltet neben ihren Lernhäusern eine Mensa und eine Bibliothek, einen großen Mehrzweckraum, Büroflächen für die Verwaltung und eine große Zweifachsporthalle mit Freisportanlagen. Zusätzlich ist im südlichen Teil des Gebäudes das Haus für Kinder angegliedert, das drei Krippen und drei Kitagruppen beherbergt.

Beim Betreten der dreigeschossigen Grundschule werden die Schüler*innen von einem lichtdurchfluteten Foyer mit offenem Speisesaal empfangen. In südlicher Richtung schließen die Räume der Krippe und Kita an das Foyer an, im Osten das Lernhausmodul. Eine zentrale, zweiläufige Treppe verteilt die Schüler*innen auf die unterschiedlichen Lernhäuser. In beiden Bereichen, dem Lernhausmodul im Osten und dem Haus der Kinder im Süden, gibt es ein zentral angeordnetes Atrium, das alle Räume und das zentrale Treppenhaus mit Tageslicht versorgt. Trennwände zwischen dem Pausenbereich und den Räumen der Ganztagsbetreuung wurden mobil ausgeführt, um eine hohe Nutzungsflexibilität zu gewährleisten. Sie liegen jeweils zwischen zwei Klassenräumen. Überspannt werden die Räume von einem Gewölbetragwerk aus Tonnenschalen, das den Identifikationswert erhöhen und den Kindern in ihrem Zuhause während der Ganztagsbetreuung eine behütende Ausstrahlung vermitteln soll. Da durchbrechende Flurflächen dem Konzept des Münchner Lernhauses widersprechen, entschieden sich die Planenden, den notwendigen baulichen Rettungsweg nach außen zu verlagern. Diese Entscheidung prägt das äußere Erscheinungsbild der vier Schulen maßgeblich.

Im südöstlichen Teil des Grundstücks wurde die um ein Geschoss herabgesetzte Zweifachsporthalle errichtet. Zwischen ihr und dem L-förmigen Grundschulgebäude entstand so eine großzügige Freifläche, die als Pausenhof genutzt wird.

Die modulare Bauweise ermöglicht einen hohen Vorfertigungsgrad, was die Wirtschaftlichkeit der einzelnen Bauvorhaben erhöhen und terminliche Vorteile erbringen soll. Sie beruht auf einem Raster von 10,5 x 9 m. Die einzelnen Geschosse sind als Stockwerksrahmen ausgesteift, sodass sie auch als Aufstockung von Kindergärten und Sporthallen geeignet sind. Eine zwei- oder dreigeschossige Ausführung ist möglich.

Warum handelt es sich um ein Best-Practice-Beispiel?

In Bezug auf den baulichen Gesundheitsschutz lassen sich folgende Aspekte des Entwurfs positiv hervorheben: Die Außenflächen sind großzügig dimensioniert und dezentral zugänglich. Sie ermöglichen somit eine problemlose Errichtung von temporären Räumen während einer Pandemie oder eines lokalen Infektionsausbruchs. Die einzelnen Lernhäuser lassen sich voneinander abgrenzen. So können im Bedarfsfall Kohorten aus je vier Klassen gebildet werden, die dann dezentral erschlossen werden. Innerhalb der einzelnen Kohorten sind die Wege kurz. Alle für den eigenständigen Schulbetrieb notwendigen Räume (Lagerflächen, Sanitäranlagen, Räume für das Lehrpersonal etc.) sind in einem Lernhaus enthalten. Die dezentrale Verteilung der Sanitäranlagen minimiert das Infektionsrisiko durch eine Reduzierung von Begegnungen unterschiedlicher Personengruppen und ermöglicht die Bildung von Kohorten. Durch die vielen transparent ausgeführten Zwischenwände wird die Übersichtlichkeit und damit einhergehend die Orientierung in den einzelnen Lernhäusern erhöht. Das Lehrpersonal kann so mehrere Gruppen beaufsichtigen, ohne dass diese sich im selben Raum aufhalten müssen. Entgegenkommende Personen können frühzeitig gesehen und Begegnungen bei Bedarf vermieden werden. Das Konzept des Münchner Lernhauses, pro Lernhaus einen festen Stamm an Lehr- und pädagogischem Personal vorzusehen, ist im Sinne der Infektionsprävention ebenfalls positiv hervorzuheben. Die großflächigen Fenster in Kombination mit den innenliegenden Atrien ermöglichen eine natürliche Be-, Ent- und Querlüftung in den kohortenspezifischen Räumen, Erschließungsbereichen und Gemeinschaftsräumen, wodurch die Luftqualität verbessert und das Infektionsrisiko durch luftgetragene Erreger minimiert werden kann.