Entscheidungshilfe Raumlufthygiene

Vertiefen Sie Ihr Wissen zum Thema Raumlufthygiene und finden Sie mit unserer interaktiven Entscheidungshilfe heraus, welche Lüftungstechnik die richtige für Ihr Projekt ist.

Möchten Sie Ihr Grundlagenwissen zur Raumlufthygiene vertiefen oder den Status Ihrer Lüftungstechnik checken?

Planen Sie einen Neubau oder den Umbau Ihres Bestandsgebäudes?

Hier folgen Informationen zum Thema Neubau.

Installieren Sie ein CO2-Monitoring. Kennen Sie die vorgegebenen CO2-Grenzwerte und die Installationsvorgaben für das CO2-Monitoring?

- CO2-Monitoring ist ein einfaches Mittel, um den CO2-Gehalt in Innenräumen und somit auch den Lüftungserfolg zu kontrollieren.

- Ziel ist es, eine Basisraumlufthygiene zu erreichen, bei der der CO2-Gehalt im Mittel über die Aufenthaltszeit nicht über 1000 ppm steigt.

- Sollten in Ihren Räumen/Gebäuden noch keine CO2-Sensoren installiert oder geplant sein, um die Raumlufthygiene zu überwachen, sollte dies dringend nachgeholt werden.

Wird nach der Installation nach folgenden Vorgaben eine Basisraumlufthygiene eingehalten?

Platzierung

Ungeeignete Platzierung

- in unmittelbarer Nähe von öffenbaren Fenstern

- zu nahe an den Raumnutzenden, z. B. auf einem Schreibtisch oder Arbeitstisch

- in der Mitte einer Innenwand gegenüber der Fenster

Geeignete Platzierung

- an der Raumdecke

- Installationsort kann sich hierbei an den Rauchmeldern orientieren

- nicht höher als 3 m (bei deutlich höheren Räumen ist eine Installation an der Wand zu bevorzugen)

Raumvolumen

Ein CO2-Sensor kann eine Raumgröße von ca. 50 m2 erfassen. Bei deutlich größeren Räumen sind entsprechend mehr Sensoren zu platzieren.

Technisch

Es bietet sich an, einen NDIR-Sensor (nicht dispersiver Infrarotsensor) zu verwenden, der kostengünstig ist und mit einer annehmbaren Genauigkeit (+/- 50 ppm) den CO2-Gehalt bestimmen kann.

Betrieb

- Es ist zu beachten, dass der Sensor in regelmäßigen Abständen kalibriert werden muss.

- Die sogenannte „Selbstkalibrierung“ ist nicht zuverlässig.

- Die Kalibrierung sollte unbedingt durch Fachpersonal durch die tatsächliche CO2-Außenluftkonzentration erfolgen. Dies kann manuell oder digital erfolgen.

- Empfohlen wird ein CO2-Monitoring, bei dem die Messwerte auf einem zentralen Computer gesammelt und ausgewertet werden. Hierüber lässt sich auch eine Kalibrierung sämtlicher angeschlossener Sensoren durchführen.

Wird in Ihrem Objekt der CO2-Richtwert für eine Basisraumlufthygiene eingehalten?

Basisraumlufthygiene

Eine Basisraumlufthygiene mit folgenden CO2-Werten sollte jederzeit, unabhängig von einer Infektionswelle eingehalten werden:

- CO2-Gehalt 1000 ppm im Mittel über die Aufenthaltszeit (kurzfristige Überschreitungen sind zulässig)

- Bei einem CO2-Gehalt von > 1000 ppm im Mittel über die Aufenthaltszeit sollten die Lüftung unmittelbar geprüft und Maßnahmen ergriffen werden, z. B. Lüftungsmöglichkeiten erhöhen, Personenanzahl begrenzen, Aufenthaltszeit verringern.

- Bei einem CO2-Gehalt von > 2000 ppm im Mittel über die Aufenthaltszeit sollte der Raum ohne die Einleitung weiterer Maßnahmen nicht genutzt werden.

Raumlufthygiene während einer Infektionswelle

Der Gehalt sollte auf ≤ 800 ppm im Mittel über die Aufenthaltszeit verbessert werden. Das kann z. B. durch zusätzliche Maßnahmen wie das Verringern der Aufenthaltszeit und das Tragen von Masken realisiert werden.

Großartig! In Ihrem Objekt wird die Basisraumlufthygiene eingehalten!

Ihre installierten CO2-Sensoren zeigen Werte an, die einer Basisraumlufthygiene entsprechen. Das bedeutet, dass der gemessene CO2-Gehalt nie oder nur kurzzeitig über 1000 ppm liegt. In Zeiten einer Infektionswelle sollte der Gehalt nie oder nur kurzzeitig über 800 ppm liegen, jedoch nie über 1000 ppm. Es ist wichtig, dass Sie die gemessenen Werte im Blick behalten. Vor allem, wenn sich etwas an der Belegungsdichte oder -zeit, an dem geförderten Volumenstrom oder an der Lüftungsmethode ändern sollte, müssen gegebenenfalls Maßnahmen ergriffen werden, um die Basisraumlufthygiene beizubehalten oder wieder herzustellen.

Hier geht es zurück zur Seite Lüftungstechnik.

Werden nach der Installation folgende CO2-Werte und somit die Basisraumlufthygiene eingehalten?

Eine Basisraumlufthygiene mit folgenden CO2-Werten sollte jederzeit, unabhängig von einer Infektionswelle, eingehalten werden:

- CO2-Gehalt von 1000 ppm im Mittel über die Aufenthaltszeit (kurzfristige Überschreitungen sind zulässig)

- Bei einem CO2-Gehalt von > 1000 ppm im Mittel über die Aufenthaltszeit sollten die Lüftung unmittelbar geprüft und Maßnahmen ergriffen werden, z. B. Lüftungsmöglichkeiten erhöhen, Personenanzahl begrenzen, Aufenthaltszeit verringern.

- Bei einem CO2-Gehalt von > 2000 ppm im Mittel über die Aufenthaltszeit sollte der Raum ohne die Einleitung weiterer Maßnahmen nicht genutzt werden.

Raumlufthygiene während einer Infektionswelle

Der Gehalt sollte auf ≤ 800 ppm im Mittel über die Aufenthaltszeit verbessert werden. Das kann z. B. durch zusätzliche Maßnahmen wie das Verringern der Aufenthaltszeit und das Tragen von Masken realisiert werden.

Ihre CO2-Sensoren zeigen leider Werte an, die einer Basisraumlufthygiene nicht entsprechen?

Dann haben Sie folgende Möglichkeiten, um die Raumlufthygiene zu verbessern:

Wieso sollte die Luftqualität in Innenräumen überwacht werden?

Menschen, die dauerhaft schlechte Luft einatmen müssen, werden schneller müde, dadurch unkonzentrierter und erbringen weniger Leistung. Außerdem kommt es dadurch vermehrt zu Abwesenheitszeiten durch Krankmeldungen.

In den meisten Fällen ist der Mensch die Hauptschadstoffquelle in einem Raum. Der Mensch gibt Feuchtigkeit, Gerüche, eventuelle Erreger, Wärme und weitere Belastungen ab. Diese müssen aus dem Raum abgeführt werden.

Die CO2-Konzentration gilt national und international als geeigneter Indikator für die Luftqualität in Innenräumen. Aus diesem Grund sollte mindestens die CO2-Konzentration in Innenräumen überwacht werden.

Wieso kann CO2 als Äquivalent für ausgestoßene, eventuell mit Erregern behaftete Partikel betrachtet werden?

Der Mensch stößt mit seiner Ausatemluft neben CO2 im Falle einer Infektion der Atemwege erregerbeladene Aerosolpartikel aus. Diese sind in ihrer Größe so gering, dass sie durch die Luft getragen und zu einer Ansteckungsgefahr für andere Menschen werden können.

Je mehr dieser erregerbeladenen Aerosolpartikel inhaliert werden, desto höher ist die Infektionswahrscheinlichkeit. Die Konzentration an CO2 und an Aerosolpartikeln reichert sich in der Raumluft gleichzeitig an, da beides beim Atmen ausgestoßen wird.

Das bedeutet, wenn die Konzentration an CO2 ansteigt, steigt die Konzentration an Aerosolpartikeln ebenso an. Zudem ist die Messung von Aerosolpartikeln aufwendig und teuer und wird bisher nur in Räumen mit hohen Reinheitsanforderungen praktiziert. Die Messung des CO2-Gehalts durch CO2-Sensoren ist hingegen schon gängige Praxis.

Da CO2 als Äquivalent für den Ausstoß von eventuell mit Erregern beladenen Partikeln gilt, ist die einfachste und kostengünstigste Methode die Messung durch CO2-Sensoren.

Welche Faktoren beeinflussen den CO2-Gehalt der Luft?

Die Außenluft beinhaltet ca. 400–450 ppm (parts per million) CO2. Dies schwankt über den Tag sowie die Jahreszeit und ist ortsabhängig (Stadt vs. Land).

In Innenräumen ist der Mensch die Hauptquelle für die Erzeugung von CO2. Etwa 4 % der ausgeatmeten Luft ist CO2. Das entspricht im Ruhezustand etwa 40.000 ppm.

Der CO2-Gehalt in der Innenraumluft ist außerdem abhängig davon, wie lange sich ein Mensch in einem Raum befindet, wie viele zusätzliche Menschen anwesend sind, wie viel Außenluft hineingelangt, und gleichzeitig von der Art der Aktivität des Menschen. Je schwerer die körperliche Betätigung, desto mehr wird geatmet und damit gleichzeitig mehr CO2 ausgestoßen.

Die Erhöhung der Außenluftzufuhr verbessert die Raumluftqualität

Die Höhe der Außenluft (angegeben in Kubikmetern), die pro Stunde in einen Raum gelangt, ist ausschlaggebend für die Raumluftqualität. In der DIN EN 16798-1 wird eine Zufuhr von 36 Kubikmetern pro Stunde und Person angegeben, die benötigt wird, um eine Luftqualität der Kategorie I (sehr gut) zu erlangen. 25 Kubikmeter pro Stunde und Person entsprechen demnach Kategorie II.

Gleichzeitig gilt: Je mehr Außenluft in einen Raum gelangt, desto besser wird die im Raum enthaltene Partikelkonzentration (auch CO2) verdünnt.

Sie wollen mehr über die Arten der Außenluftzufuhr erfahren?

Maschinelle Lüftung

Bei maschinellen Lüftungssystemen wird die Be- und Entlüftung eines Raumes durch einen Ventilator angetrieben und ist damit unabhängig von nicht vom Menschen zu beeinflussenden Faktoren. Mittels Filterung können die partikulären Belastungen von draußen (z. B. Feinstaub) abgeschieden werden. Erhitzer, Kühler, Wärmerückgewinnung, Be- und Entfeuchtung können für ein angenehmes Raumklima sorgen, unabhängig des Außenklimas. Schalldämpfung kann die akustische Trennung zum Außenlärm und die Einhaltung von Schallanforderungen im Innenraum gewährleisten.

Über die Abluft werden gasförmige und partikuläre Belastungen (und damit auch Erreger) aus dem Raum abtransportiert.

- Zu den maschinellen Lüftungssystemen zählen ebenso mobile Umluftfiltergeräte, die oft nur „Filtergeräte“ oder „Luftfilter“ genannt werden.

- Raumlufttechnische Anlagen (= RLT-Anlagen) können in zentrale und dezentrale Anlagen unterteilt werden. Mehr Informationen dazu finden Sie hier.

Freie Lüftung

Freie oder natürliche Be- und Entlüftung eines Raumes wird allein durch natürliche Druckunterschiede zwischen Innen und Außen angetrieben und erfolgt über Öffnungen in der Fassade.

Die Druckunterschiede entstehen durch Wind und/oder Temperaturunterschiede zwischen Außen und Innen. Der so geförderte Zu- und Abluftvolumenstrom folgt dabei den Grundsätzen:

- je höher die Windgeschwindigkeit, desto höher der Volumenstrom

- je höher die Temperaturdifferenz, desto höher der Volumenstrom

- je größer die Öffnungsfläche in der Fassade, desto höher der Volumenstrom

- zweiseitige Öffnungen (Querlüften; gegenüberliegende Fassadenseiten) erzeugen einen höheren Volumenstrom als einseitige Öffnungen

Bei freier/natürlicher Belüftung sind demnach viele Einflussfaktoren vorhanden, die nicht von den Raumnutzenden beeinflussbar sind. Wenn die Temperaturdifferenz nicht vorhanden oder klein ist und kein bzw. wenig Wind weht, entsteht kein oder sehr wenig Luftaustausch zwischen Innen und Außen.

Darüber hinaus ist zu beachten, dass die Luft mit der Außentemperatur in den Raum eintritt und in der kälteren Jahreszeit zu unbehaglichen Zuständen führt. Diese Art der Belüftung ist nicht geeignet, um verlässlich und zu jedem Zeitpunkt die gewünschte Raumluftqualität zu erreichen.

Fensterlüftung

Fensterlüftung ist die einfachste und am weitesten verbreitete Art der freien Lüftung. Zur Öffnung von Fenstern in Nichtwohngebäuden gibt die Arbeitsstättenrichtlinie ASR A3.6 Empfehlungen für das Stoßlüften.

In Büros soll das Stoßlüften nach 60 Minuten erfolgen, in Besprechungsräumen nach 20 Minuten. Die Mindestdauer ist dabei abhängig vom Temperaturunterschied zwischen Innen und Außen sowie vom Wind. Im Sommer kann das Stoßlüften bis zu 10 Minuten dauern, im Frühling/Herbst 5 Minuten, im Winter 3 Minuten. Die Menge an Luft, die dabei pro Stunde in den Raum eintritt, ist abhängig von der Öffnungsdauer und dem Öffnungswinkel sowie von den Grundsätzen der freien Lüftung.

Die Fensterlüftung kann sehr gut durch CO2-Sensoren unterstützt werden, die anzeigen, wann das Öffnen der Fenster nötig wird, damit ein bestimmter CO2-Grenzwert nicht überschritten wird. In vielen deutschen Schulen werden mittlerweile CO2-Ampeln dafür genutzt.

Die Lüftung über Fenster kann zu unterschiedlichen Raumluftströmungsformen führen. Sind die Fenster geschlossen, stellt sich eine Art Mischströmung ein. Sind die Fenster auf Kipp gestellt und draußen ist es kälter als drinnen, kommt es zu einer Quell-/Schichtströmung. Bei vollständig geöffneten Fenstern kann sowohl eine Misch- als auch eine Quell-/Schichtströmung entstehen. Die Strömungsform hängt bei der Fensterlüftung stets von der Art der Öffnung (z. B. Kipp, Drehflügel), den Außenbedingungen (Wind und Temperatur) und Innenbedingungen (Temperatur) ab.

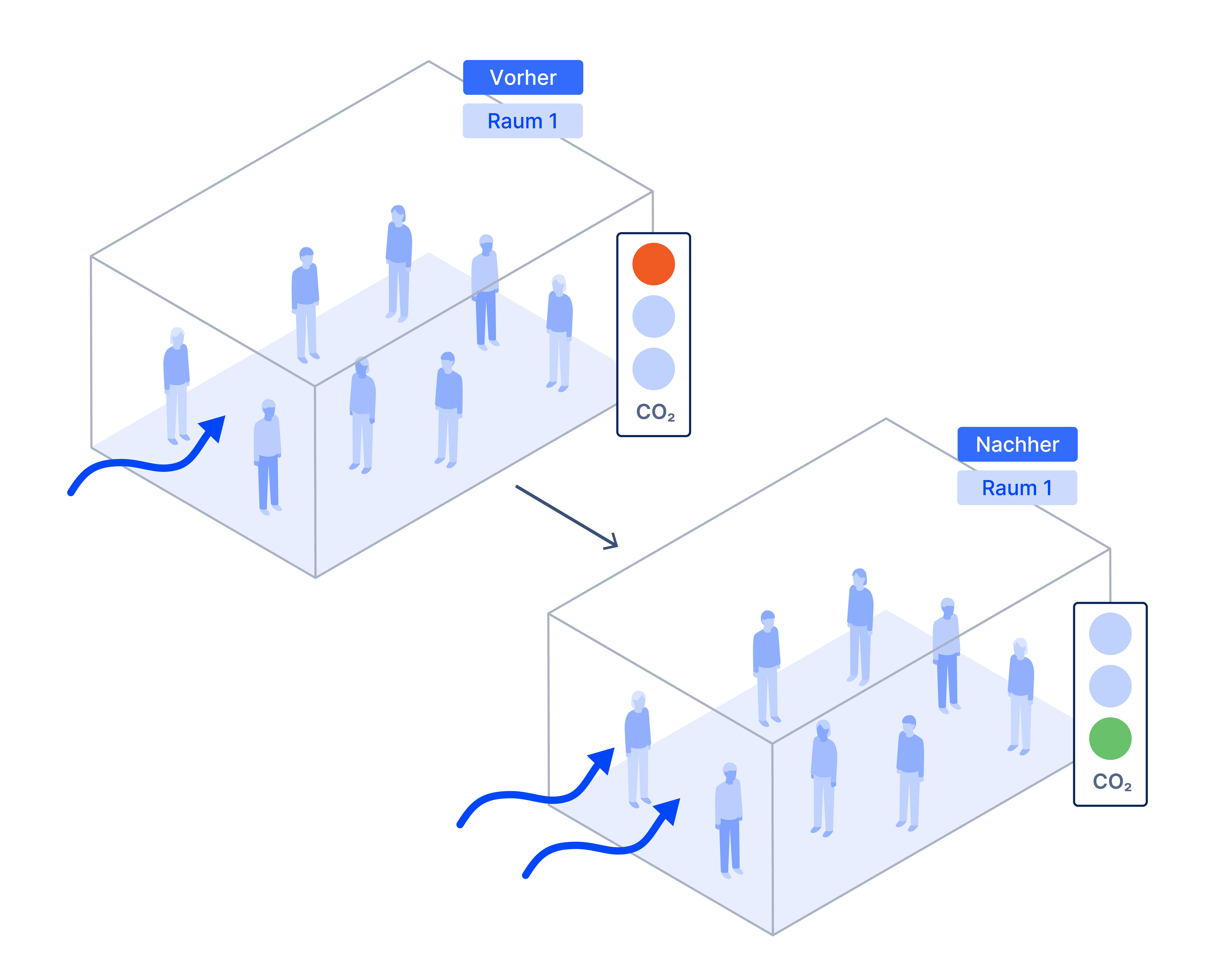

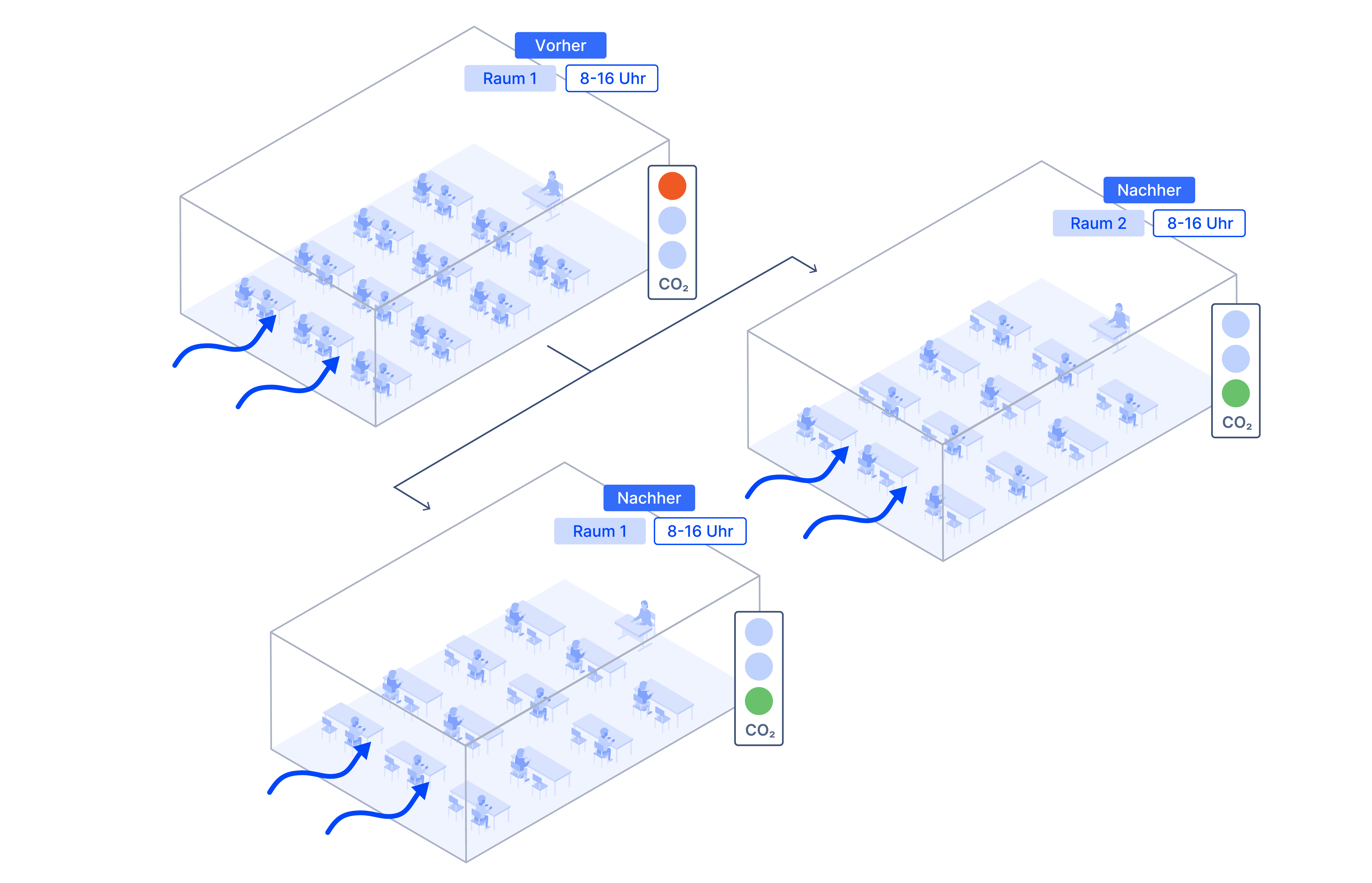

Reduzierung der Personenanzahl

Jede Art der Belüftungsmöglichkeiten kann an ihr Limit gelangen, was die Erhöhung der Außenluftzufuhr betrifft. Vor allem bei freier Lüftung, sofern gleichzeitig keine Möglichkeit besteht, eine maschinelle Lüftung zu installieren, ist die Grenze irgendwann erreicht.

Wurde die vorhandene Belüftungsmethode optimiert, die Außenluftzufuhr bis zur Grenze erhöht, und dennoch zeigt der CO2-Sensor an, dass der Grenzwert dauerhaft überschritten wird, müssen andere Maßnahmen ergriffen werden, um die Luftqualität zu verbessern.

Da der CO2-Gehalt der Raumluft u. a. davon abhängt, wie viele Menschen sich in einem Raum befinden (siehe dazu hier mehr), ist eine Reduzierung der Personenanzahl eine gute Möglichkeit, CO2-Grenzwerte einzuhalten.

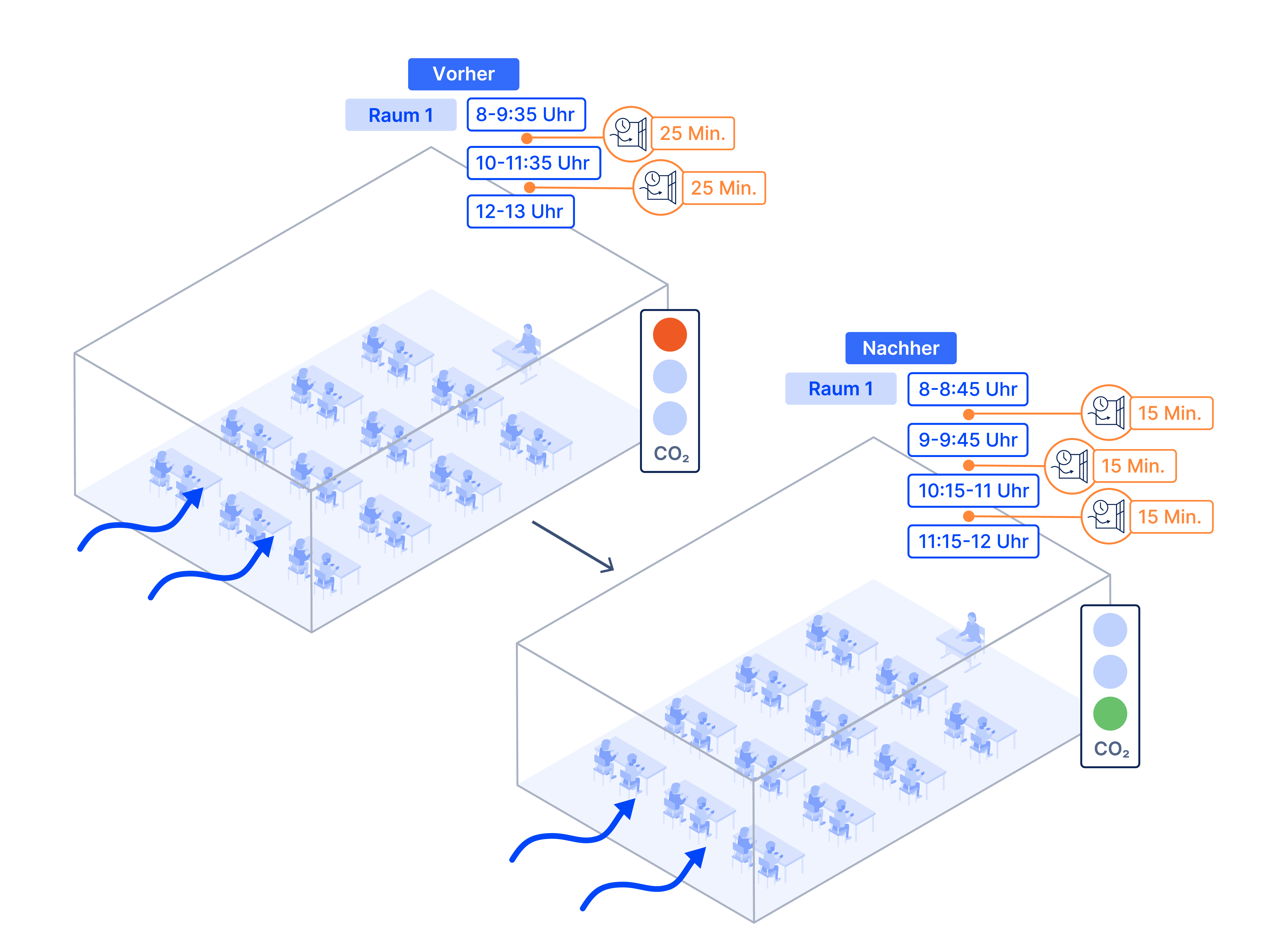

Reduzierung der Aufenthaltsdauer

Neben der Reduzierung der Personenanzahl kann ebenso die Aufenthaltsdauer aller oder einzelner Personen im Raum reduziert werden.

Je länger die Aufenthaltsdauer (gemeinsam mit mindestens einer anderen infizierten Person) in einem Raum ist, desto höher ist die inhalierte Dosis (Anzahl an Erregern). Dadurch steigt gleichzeitig die Infektionswahrscheinlichkeit, unabhängig von der Raumluftqualität.

Mobile Umluftfiltergeräte

Diese Geräte werden oft nur „Filtergeräte“ oder „Luftfilter“ genannt. Die Raumluft wird hierbei über einen Filter geleitet, der je nach Qualität virenbehaftete Partikel abscheidet. Bei einem „High Efficiency Particulate Air“(HEPA)-Filter werden etwa 99,95 % der gängigen Aerosolpartikel und damit Viren herausgefiltert, sodass die das Gerät verlassende, wieder in den Raum eintretende Luft praktisch als virenfrei angesehen werden kann, vergleichbar mit der Zuluft durch Außenluft, die als 100 % virenfrei (in Bezug auf die Quelle im Innenraum) gilt.

Zu beachten gilt: Mobile Umluftfiltergeräte ersetzen die Zufuhr von Außenluft nicht und sollten nur ergänzend angewandt werden!

Welche Arten von Lüftungssystemen gibt es?

Was ist unter maschineller Lüftung zu verstehen?

Bei maschinellen Lüftungssystemen wird die Be- und Entlüftung eines Raumes durch einen Ventilator angetrieben und ist damit unabhängig von nicht vom Menschen zu beeinflussenden Faktoren. Mittels Filterung können die partikulären Belastungen von draußen (z. B. Feinstaub) abgeschieden werden. Erhitzer, Kühler, Wärmerückgewinnung, Be- und Entfeuchtung können für ein angenehmes Raumklima sorgen, unabhängig des Außenklimas. Schalldämpfung kann die akustische Trennung zum Außenlärm und die Einhaltung von Schallanforderungen im Innenraum gewährleisten. Über die Abluft werden gasförmige und partikuläre Belastungen (und damit auch Erreger) aus dem Raum abtransportiert.

- Zu den maschinellen Lüftungssystemen zählen ebenso mobile Umluftfiltergeräte, die oft nur „Filtergeräte“ oder „Luftfilter“ genannt werden.

- Raumlufttechnische Anlagen (= RLT-Anlagen) können in zentrale und dezentrale Anlagen unterteilt werden.

Was ist unter freier Lüftung zu verstehen?

Freie oder natürliche Be- und Entlüftung eines Raumes wird allein durch natürliche Druckunterschiede zwischen Innen und Außen angetrieben und erfolgt über Öffnungen in der Fassade.

Die Druckunterschiede entstehen durch Wind und/oder Temperaturunterschiede zwischen Außen und Innen. Der so geförderte Zu- und Abluftvolumenstrom folgt dabei den Grundsätzen:

- je höher die Windgeschwindigkeit, desto höher der Volumenstrom

- je höher die Temperaturdifferenz, desto höher der Volumenstrom

- je größer die Öffnungsfläche in der Fassade, desto höher der Volumenstrom

- zweiseitige Öffnungen (Querlüften; gegenüberliegende Fassadenseiten) erzeugen einen höheren Volumenstrom als einseitige Öffnungen

Bei freier/natürlicher Belüftung sind demnach viele Einflussfaktoren vorhanden, die nicht von den Raumnutzenden beeinflussbar sind. Wenn die Temperaturdifferenz nicht vorhanden oder klein ist und kein bzw. wenig Wind weht, entsteht kein oder sehr wenig Luftaustausch zwischen Innen und Außen.

Darüber hinaus ist zu beachten, dass die Luft mit der Außentemperatur in den Raum eintritt und in der kälteren Jahreszeit zu unbehaglichen Zuständen führt. Diese Art der Belüftung ist nicht geeignet, um verlässlich und zu jedem Zeitpunkt die gewünschte Raumluftqualität zu erreichen.

Was macht eine Fensterlüftung aus?

Fensterlüftung ist die einfachste und am weitesten verbreitete Art der freien Lüftung. Zur Öffnung von Fenstern in Nichtwohngebäuden gibt die Arbeitsstättenrichtlinie ASR A3.6 Empfehlungen für das Stoßlüften.

In Büros soll das Stoßlüften nach 60 Minuten erfolgen, in Besprechungsräumen nach 20 Minuten. Die Mindestdauer ist dabei abhängig vom Temperaturunterschied zwischen Innen und Außen sowie vom Wind. Im Sommer kann das Stoßlüften bis zu 10 Minuten dauern, im Frühling/Herbst 5 Minuten, im Winter 3 Minuten. Die Menge an Luft, die dabei pro Stunde in den Raum eintritt, ist abhängig von der Öffnungsdauer und dem Öffnungswinkel sowie von den Grundsätzen der freien Lüftung.

Die Fensterlüftung kann sehr gut durch CO2-Sensoren unterstützt werden, die anzeigen, wann das Öffnen der Fenster nötig wird, damit ein bestimmter CO2-Grenzwert nicht überschritten wird. In vielen deutschen Schulen werden mittlerweile CO2-Ampeln dafür genutzt.

Lüftung über Fenster kann zu unterschiedlichen Raumluftströmungsformen führen. Sind die Fenster geschlossen, stellt sich eine Art Mischströmung ein. Sind die Fenster auf Kipp gestellt und draußen ist es kälter als drinnen, kommt es zu einer Quell-/Schichtströmung. Bei vollständig geöffneten Fenstern kann sowohl eine Misch- als auch eine Quell-/Schichtströmung entstehen. Die Art der Strömungsform hängt bei Fensterlüftung stets von der Art der Öffnung (z. B. Kipp, Drehflügel), den Außenbedingungen (Wind und Temperatur) und Innenbedingungen (Temperatur) ab.

Was wird unter dem Begriff Raumluftströmungsarten verstanden?

Die sich durch Be- und Entlüftung sowie Thermik im Innenraum einstellende Raumströmung kann bei alltäglich und allgemein genutzten Räumen in zwei grundsätzlich verschiedene Strömungsformen unterteilt werden: Misch- und Quell-/Schichtluftströmung.

Die Eigenschaft der Mischströmung ist eine z. T. chaotische Raumluftbewegung, die zu einer Vermischung sämtlicher Schadstoffe im Raum führt.

Ziel einer erwünschten Mischlüftung ist es demnach auch, möglichst überall im Raum die gleichen Raumluftkonditionen zu erlangen. Hierfür wird die Zuluft deckennah mit einer hohen Geschwindigkeit (2–3 m/s) in den Raum geblasen.

Hingegen zeichnet sich die Quellluftströmung durch eine von Wärmequellen getriebene Luftbewegung von unten nach oben aus. So wird bei der Quelllüftung das Ziel verfolgt, lediglich die untere Aufenthaltszone zu konditionieren. Die Zuluft wird dafür bodennah mit geringer Geschwindigkeit (max. 0,25 m/s) eingeleitet.

Das Mischlüftungsprinzip ist weit verbreitet und zu 90 % in der Praxis zu finden. Quelllüftung wird dagegen häufiger z. B. in Kultureinrichtungen (Theater, Kino) und allgemein in großen und hohen Räumen eingesetzt, meist aus energetischen Gründen, da nur die Luft in der Aufenthaltszone von Personen konditioniert werden muss und nicht der gesamte Raum, wie bei Mischlüftung.

Was wird unter dem Begriff Lüftungseffektivität verstanden?

Unter Lüftungseffektivität wird die Bewertung der Wirksamkeit einer Lüftungsmaßnahme (bspw. natürliche Querlüftung, zentrale mechanische Belüftung und andere) verstanden. Es wird dabei zwischen der Effizienz der Lufterneuerung und der Effektivität der Schadstoffbeseitigung unterschieden. Der Kontaminationsgrad setzt die Konzentration des Schadstoffes in dem betrachteten Raumpunkt oder in einem Raumbereich, z. B. der Aufenthaltszone, ins Verhältnis zur bilanziell ermittelten theoretischen Konzentration, die sich bei idealer Mischlüftung (homogene Verteilung der Schadstoffe) einstellen würde. Ist der Kontaminationsgrad 1, so entspricht die Schadstoffkonzentration dem Verhältnis aus Schadstoffquellstärke und Volumenstrom, der zur Verdünnung des Gemisches eingeleitet wird. Werte größer 1 bedeuten eine lokal erhöhte Konzentration, und Werte kleiner 1 entsprechen einer lokal, also innerhalb des betrachteten Raums niedrigeren Konzentration.

Wie unterscheiden sich die Lüftungseffektivitäten der verschiedenen Raumluftströmungsarten?

Für die verschiedenen Raumluftströmungsarten lassen sich Lüftungseffektivitäten definieren, die sich regelhaft einstellen, siehe auch im Beitrag „Lüftungstechnische Grundlagen“. So liegen diese bei Mischströmung zwischen 0,8 und 1 und bei Quell-/Schichtströmung zwischen 1,2 und 2. Abweichungen nach unten und oben sind in der Praxis möglich und aufgrund der Komplexität der Zusammenhänge auch üblich. Es lässt sich dennoch verallgemeinern, dass Quell-/Schichtlüftung etwa 40 % effektiver Schadstoffe aus der Aufenthaltszone abführt als Mischlüftung.

Was ist eine zentrale/dezentrale Lüftung?

Raumlufttechnische Anlagen (= RLT-Anlagen) können als zentrale und dezentrale Systeme konzipiert sein.

Zentrale RLT-Anlagen zeichnen sich dadurch aus, dass die Behandlung der Luft an einem zentralen Ort erfolgt und diese über ein Kanalnetz an den benötigten Ort befördert wird. Als dezentrale Anlagen werden diejenigen bezeichnet, die den Versorgungseinheiten direkt zugeordnet sind. Es existieren ebenso kombinierte Systeme, bei denen in einer Zentrale die Außenluft aufbereitet wird und die Abluft dezentral abgeführt wird. Zusätzlich werden die Systeme üblicherweise nach den geförderten Luftarten Außenluft, Mischluft, Umluft und Fortluft klassifiziert.

Die Abbildung zeigt eine qualitative Zuordnung von zentralen und dezentralen RLT-Geräten. Auf der linken Seite ist eine dezentrale Anlage dargestellt. Durch die Hinzunahme der rechten Seite erweitert sie sich zu einer zentralen Anlage. In den Boxen mit den Sternchen befinden sich je nach Konzeption Module für Luftbehandlung wie Filterung, Be-/Entfeuchtung, Klimatisierung und andere notwendige Bauteile, wie Ventilatoren. Die große, mit einem Kreuz markierte Box symbolisiert den Ort, an dem Umluftkammern, Wärmeübertrager oder weitere Module eingebaut sein können.