Über PlanGesund

Wir verbringen den Großteil unseres Lebens in Innenräumen. Wie diese Umgebung gestaltet ist, hat Einfluss auf das Infektionsgeschehen und Wohlbefinden der Nutzenden. Ziel von PlanGesund ist es, durch Wissensvermittlung für die Umsetzung des baulichen Gesundheitsschutzes in der Planung von Neubauten und der Ertüchtigung von Bestandsbauten zu sensibilisieren. Dies soll sichere Begegnungen mit unseren Mitmenschen in unserem Alltagsleben und den Weiterbetrieb kritischer Infrastrukturen auch bei erhöhtem Infektionsgeschehen ermöglichen. PlanGesund stellt Empfehlungen, Entscheidungshilfen und Best-Practice-Beispiele aus den Disziplinen Bau, Lüftungstechnik, Hygiene und Material, aufbereitet für Architekt*innen, TGA-Planende und Bauherr*innen zur Verfügung.

Unter baulichem Gesundheitsschutz versteht man die Gestaltung und den Betrieb einer gebauten Umgebung, die sowohl infektionspräventiv wirkt, als auch das Wohlbefinden der Nutzenden fördert. Dazu müssen alle Betrachtungsebenen von der Lage des Gebäudes, über die Grundrissstruktur und Haustechnik, die Raumausstattung bis hin zum baulichen Detail sowie die Materialwahl berücksichtigt werden. Der Bau und die Ausstattung können auf hygienische Verhaltensweisen und Prozesse sowie das Wohlbefinden der Nutzenden einwirken. Auch eine geeignete Haustechnik trägt maßgeblich zum Gesundheitsschutz bei. Die Lüftungstechnik kann ein angenehmes Raumklima schaffen und das Infektionsrisiko luftgetragener Infektionen reduzieren, während die Materialwahl die Reinigbarkeit steigern und das Infektionsrisiko durch Kontaktübertragung senken kann. Wie dies genau geschehen kann, erfahren Sie auf den jeweiligen Unterseiten.

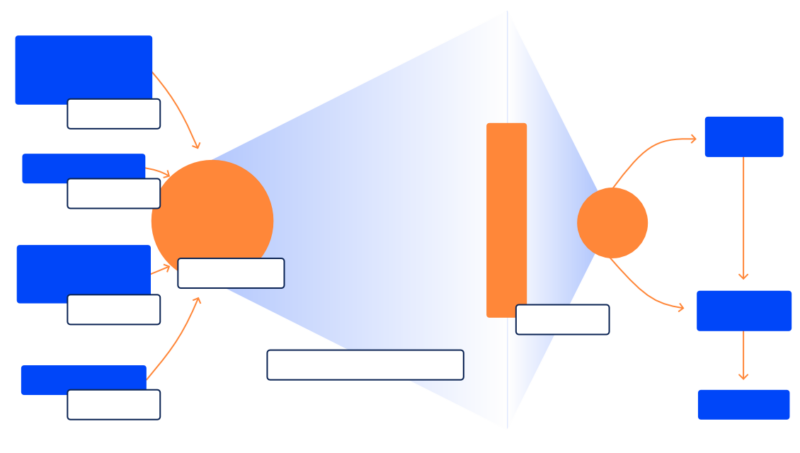

PlanGesund stellt umfassendes, interdisziplinäres Wissen zu relevanten Entwurfsprinzipien, bauliche Empfehlungen und Best-Practice-Beispiele zum Thema baulicher Gesundheitsschutz kostenfrei zur Verfügung. Best-Practice-Beispiele helfen bei der Veranschaulichung, und ein Materialkatalog mit Filterfunktion unterstützt bei der geeigneten Materialwahl. Welche wechselseitigen Anforderungen Bau und Lüftungstechnik aneinander stellen und welche Lüftungsart am geeignetsten für ein Vorhaben ist, kann anhand des Entscheidungsleitfadens ermittelt werden.

Das Forschungsteam von PlanGesund betrachtete zu Beginn seiner Forschung, welche Infrastrukturen aufgrund des Infektionsgeschehens und ihrer sozialen Bedeutung während der COVID-19-Pandemie relevant für die Gesellschaft und in ihrem Betrieb besonders eingeschränkt waren. Da sich die Art der Vulnerabilität der jeweiligen Infrastrukturnutzenden, die Art der auftretenden Erreger, die Prozesse und viele weitere Faktoren in den einzelnen Infrastrukturen erheblich unterscheiden, musste das Forschungsfeld stark eingegrenzt werden, um eine genaue und qualitätsvolle Untersuchung sicherzustellen. Zukünftig wird die Wissensplattform um weitere Infrastrukturtypen und Unterthemen ergänzt. Teilweise liegen bereits Forschungsergebnisse zu weiteren Infrastrukturen vor, die noch strukturiert und allgemeinverständlich aufbereitet werden.

Viele Prinzipien des gesundheitsschützenden Bauens sind universell anwendbar. Dies betrifft die Materialwahl und die Basishygiene der Lüftungstechnik. Auf den jeweiligen Themenseiten finden Sie diese infrastrukturübergreifenden Empfehlungen. Auch einige bauliche Entwurfsprinzipien lassen sich generell übertragen. Diese sind auf der Seite Warum baulicher Gesundheitsschutz zu finden. Wie sie für die jeweils andersartigen Prozesse und Nutzergruppen unterschiedlicher Einrichtungen anzuwenden sind, wird auf den jeweiligen Unterseiten erläutert. Warum und was sich zwischen den Infrastrukturen aus medizinischer Sicht unterscheidet, erfahren Sie auf der Themenseite der Hygiene.

Wenn Sie uns Ihre Fragen schicken (l.jurk[at]tu-braunschweig.de, Projektleiter Lukas Adrian Jurk), ergänzen wir die Antworten in unseren FAQs oder auf der entsprechenden Themenseite. Wir helfen gern weiter, können aber keine persönlichen Beratungen im Rahmen von Bauprojekten übernehmen. Bitte wenden Sie sich für die Entwicklung Ihres Vorhabens an entsprechende Fachkräfte.

PlanGesund ist generell an Kooperationen mit und Forschungsförderung von nichtindustriellen Einrichtungen interessiert. Für einen Beitrag oder für Forschungskooperation kann gern eine Anfrage an den Projektleiter Lukas Adrian Jurk (l.jurk[at]tu-braunschweig.de) gestellt werden.

Der initiale Aufbau von PlanGesund wurde durch die Forschungsförderung Zukunft Bau des BBSRs finanziert. Um die Wissensplattform weiter zu betreiben und thematisch auszubauen, ist PlanGesund offen für die Finanzierung durch Verbände und öffentliche Förderung, um frei von Industrieinteressen und Werbung agieren zu können. Falls Sie PlanGesund finanziell fördern möchten, können Sie uns gern kontaktieren (Projektleiter Lukas Adrian Jurk, l.jurk[at]tu-braunschweig.de).

Da sich Normen, Vorgaben und Richtlinien aus den unmittelbar beteiligten oder angrenzenden Bereichen stetig wandeln, können wir keine laufende Vereinbarkeit überprüfen. An den uns möglichen Stellen haben wir zu beachtende DIN-Normen erwähnt. Planende müssen daher individuell für ihr Bauvorhaben die Vereinbarkeit prüfen. Eine Zusammenführung ist an dieser Stelle nicht möglich.

Die COVID-19-Pandemie führte zur zeitweisen Schließung und starken betrieblichen Einschränkungen vieler kritischer Infrastrukturen. Das Forschungsteam von PlanGesund hatte damals bereits langjährige Erfahrung und Kompetenz in der Erforschung der baulichen Infektionsprävention im Gesundheitsbau gesammelt. Daher wurde das interdisziplinäre Team vom Bundesamt für Bauwesen und Raumordnung gebeten, im Rahmen des Forschungsprojekts SAVE weitere kritische Infrastrukturen zu erforschen und Erkenntnisse aus dem Gesundheitsbau zu übertragen. Um das Wissen aus dem Projekt SAVE und zukünftig weiteren Forschungsprojekten in die Praxis zu überführen, wurde PlanGesund entwickelt.

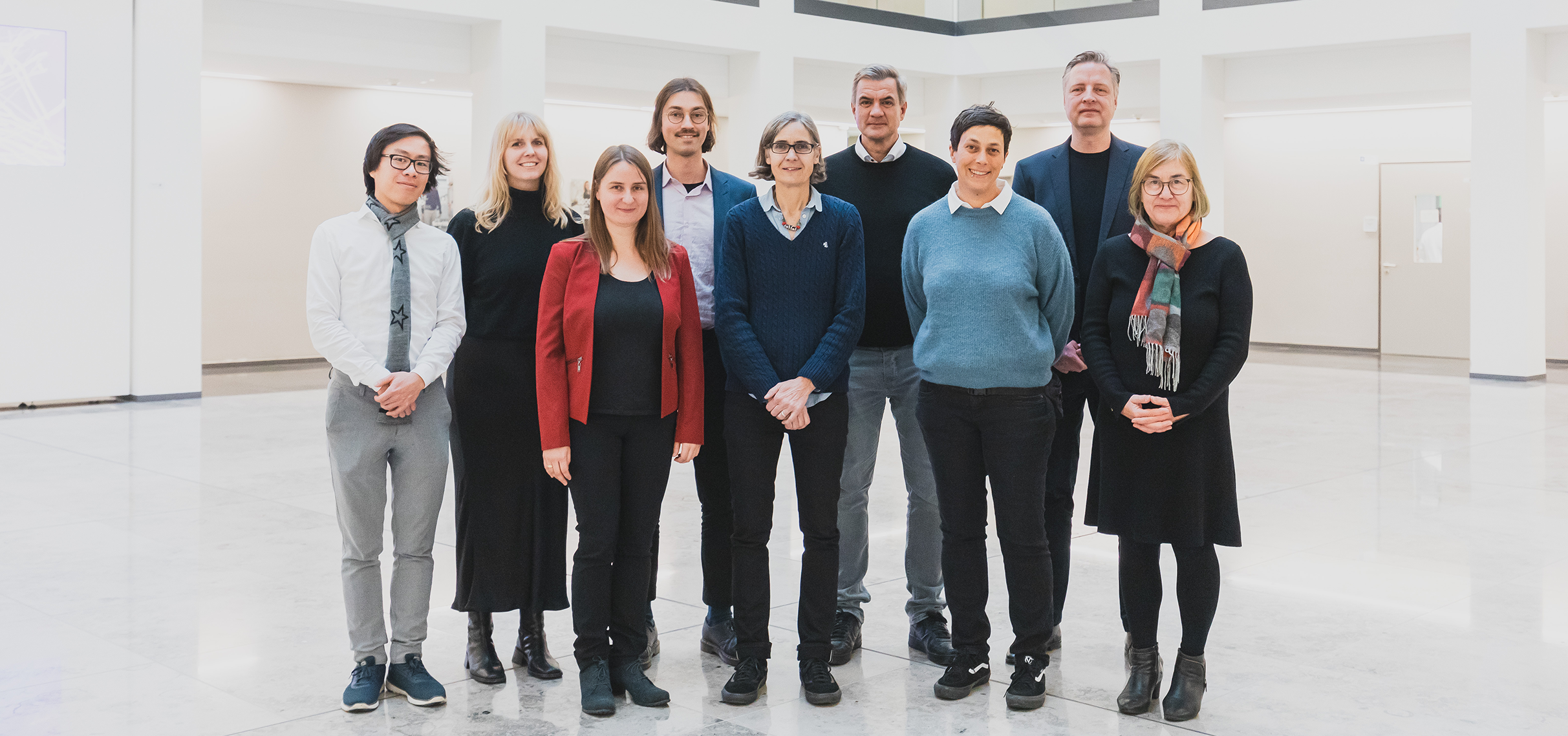

Beteiligt am Aufbau und Weiterbetrieb von PlanGesund.info sind Forschungseinrichtungen der TU Braunschweig, der TU Berlin und der Charité Universitätsmedizin Berlin. Gefördert wird der Wissenstransfer vom Bundesamt für Bauwesen und Raumordnung (BBR) im Rahmen der Forschungsförderung Zukunft Bau.

Das Institut für Konstruktives Entwerfen, Industrie- und Gesundheitsbau (IKE) erforscht und erprobt neue Methoden, Technologien und Theorien der Architektur. Im Verlauf der vergangenen zehn Jahre hat sich das Institut mit seinem interdisziplinären Forschungsteam aus den Bereichen Architektur, Prozessplanung und Design zum zentralen Lehr- und Forschungsbereich für den Gesundheitsbau in Deutschland entwickelt. Im Mittelpunkt der Arbeit steht die Planung infrastruktureller Voraussetzungen für die optimale Versorgung von Patient*innen und prozessoptimierte Arbeitsabläufe des Personals. Eine Spezialisierung im Themenfeld des Gesundheitsbaus ist hierbei die bauliche Infektionsprävention. Die Erarbeitung der Forschungsprojekte erfolgt interdisziplinär sowohl mit renommierten Forschungseinrichtungen der TU Braunschweig als auch mit national und international anerkannten Institutionen. Erfolgreiche Kooperationen mit kommunalen, privaten und kirchlichen Krankenhausträgern sowie Unternehmen des Gesundheitssektors sind in den vergangenen Jahren aufgebaut und in diversen Forschungsvorhaben, Forschungsaufträgen und Gutachten praktiziert worden.

Das Hermann-Rietschel-Institut (HRI) ist aus der 1885 von Hermann Rietschel gegründeten „Prüfstelle für Heizungs- und Lüftungsanlagen“ hervorgegangen. Es ist das älteste Universitätsinstitut der Welt auf diesem Gebiet.

Seine Lehre und Forschung konzentriert sich auf die Verbesserung der Energieeffizienz von Heizungs-, Lüftungs- und Klimatisierungssystemen (HLK) in verschiedenen Maßstäben: Quartiere, Gebäude und Innenräume, die das Wohlbefinden, die Gesundheit und die Produktivität fördern und gleichzeitig einen nachhaltigen Betrieb mit erneuerbaren Energiequellen gewährleisten. Die Arbeit umfasst sowohl experimentelle als auch theoretische Ansätze, darunter Labortests, Gebäude- und Systemsimulationen, numerische Strömungsmechanik (CFD) und Feldstudien zur Validierung und Verbesserung der Effizienz in realen Anwendungen.

Die Forschungs- und Prüfergebnisse des HRI beeinflussen die Entwicklung der Heizungs- und Lüftungstechnik in Deutschland, einschließlich der Entwicklung von Normen. Heute heißt das Fachgebiet Energie, Komfort & Gesundheit in Gebäuden und ist Teil des Instituts für Energietechnik der TU Berlin; der Name „Hermann-Rietschel-Institut“ wurde jedoch aufgrund des hohen Bekanntheitsgrades beibehalten.

Das Institut für Hygiene und Umweltmedizin erfüllt Aufgaben in den Bereichen Patientenversorgung, Lehre und Forschung und ist insbesondere für die Organisation der Infektionsprävention an den drei Campi der Charité mit ihren über 3.200 Betten zuständig. Die Mitarbeitenden des Institutes beraten und unterstützen die Stationen beispielsweise bei Hygienemaßnahmen zum Schutz vor Infektionserkrankungen, speziell vor nosokomialen Infektionen, aber auch vor multiresistenten Erregern und in Ausbruchssituationen. Das institutsinterne Labor führt u. a. molekularbiologische Untersuchungen durch, zum Beispiel beim Auftreten gehäufter Infektionen mit einem Erreger, um Infektionsketten zu identifizieren. Weiterhin werden mikrobiologische Untersuchungen von Wasser, Luft und medizinischen Geräten durchgeführt.

Das Institut fungiert zudem als Nationales Referenzzentrum (NRZ) für die Surveillance von nosokomialen Infektionen und betreibt das Krankenhaus-Infektions-Surveillance-System (KISS) mit mehr als 1.000 beteiligten Krankenhäusern in Deutschland. Durch die standardisierte Surveillance können Referenzdaten für das Auftreten von nosokomialen Infektionen erstellt werden. Am KISS beteiligte Einrichtungen werden so in die Lage versetzt, durch den Vergleich der eigenen Infektionshäufigkeiten mit Referenzdaten Erkenntnisse für das interne Qualitätsmanagement zu gewinnen.

Zahlreiche Studien zur Krankenhaushygiene und Umweltmedizin werden durch das Institut organisiert bzw. durchgeführt. Beispielsweise wurde 2022 bereits zum dritten Mal eine nationale Punkt-Prävalenz-Studie im Rahmen eines europäischen Projektes organisiert, bei der die Prävalenz nosokomialer Infektionen sowie die Antibiotikaanwendung erhoben wurde. Darüber hinaus wird die „Aktion saubere Hände“, eine nationale Kampagne zur Verbesserung der Compliance der Händedesinfektion in deutschen Gesundheitseinrichtungen, von Mitarbeiter*innen des Institutes organisiert.

Das Institut arbeitet mit renommierten Forschungseinrichtungen und Institutionen wie dem Robert Koch-Institut, der Deutschen Gesellschaft für Hygiene und Mikrobiologie, dem European Centre for Disease Prevention and Control und der Weltgesundheitsorganisation (WHO) zusammen.

Das Fachgebiet Baustoffe des Instituts für Baustoffe, Massivbau und Brandschutz (iBMB) behandelt vielfältige Themen der Entwicklung, Erprobung, Eigenschaftsmodellierung und Bauwerksanwendung der Baustoffe. Dabei werden experimentelle, rechnerische und theoretische Methoden angewendet. Der Schwerpunkt liegt auf den Baustoffen des konstruktiven Ingenieurbaus für den Neubau und die Bauwerkserhaltung.

Das Robert Koch-Institut ist das Public-Health-Institut für Deutschland. Sein Ziel ist es, die Bevölkerung vor Krankheiten zu schützen und ihren Gesundheitszustand zu verbessern. Daran arbeiten und forschen im RKI jeden Tag gemeinsam 1.500 Menschen aus 90 verschiedenen Berufen.

Planung, Architektur und Bautechnik haben ebenso wie die Bau- und Wohnungswirtschaft maßgeblichen Einfluss auf unsere Gesellschaft, indem sie Lebensräume schaffen und prägen. Insofern sind sie nicht nur volkswirtschaftlich, sondern auch unmittelbar gesellschaftspolitisch relevant.

Das Innovationsprogramm Zukunft Bau des Bundesministeriums für Wohnen, Stadtentwicklung und Bauwesen (BMWSB) setzt mit den Programmteilen Zukunft Bau Forschungsförderung, Zukunft Bau Ressortforschung und Zukunft Bau Modellvorhaben wichtige Impulse für das Bauwesen.

Ein Schwerpunkt liegt hierbei auf dem Erkenntniszuwachs und dem Wissenstransfer von technischen, baukulturellen und organisatorischen Innovationen. Hinter allen Maßnahmen steht der Anspruch, eine nachhaltige Entwicklung des Gebäudesektors insgesamt zu befördern.