Die Entwicklung des Krankenhausbaus im deutschsprachigen Raum ab 1945

Die medizinischen, technischen, wissenschaftlichen und sozialen Entwicklungen der Jahrzehnte seit dem Zweiten Weltkrieg haben den Krankenhausbau stark geprägt. Widersprüche haben sich gebildet und wurden wieder aufgelöst. Anhand gebauter Beispiele wird der Wandel beschrieben.

Veränderungen der Krankenhauslandschaft seit 1945

Der Krankenhausbau entwickelte sich nach Ende des Zweiten Weltkrieges in Deutschland in unterschiedliche Richtungen. Unabhängig von Größe des Hauses und Klinikbetreibenden standen die Effizienzsteigerung und Rationalisierung im Vordergrund jeglicher Neuplanung. Ab Mitte der 1960er-Jahre löste die Hochgeschossbauweise mehr und mehr die Flachbauweise ab. Ein Auslöser für bauliche Veränderungen war seit ca. 1950 der wissenschaftliche Fortschritt im Bereich der Antibiotika-Forschung zur Bekämpfung von Infektionskrankheiten. Dadurch wurden Infektionen kontinuierlich reduziert und, damit einhergehend, die Zahl der notwendigen Krankenzimmer verringert. Der Fachkräftemangel beim Pflegepersonal und die Erfolge in der Medizin (z. B. künstliche Dialyse, Herz-Lungen-Maschine) hatten zur Folge, dass Zentralisierung und Automatisierung die Richtung bestimmten. Betriebswirtschaftliche Gesichtspunkte rückten zunehmend in den Vordergrund. Die richtige Größe eines leistungsfähigen Krankenhauses wurde Beginn der 1960er-Jahre erst ab einer Anzahl von ca. 200 Betten gesehen. Die optimale Pflegestation umfasste zwischen 25 und 35 Betten. Zentralisierung bedeutete auch, dass Arbeitsplätze zusammengelegt wurden, an denen ähnliche oder im Arbeitsablauf aufeinanderfolgende Aufgaben zu erledigen waren. Diese fortschreitende Rationalisierung des deutschen Krankenhauswesens bedingte zusätzlich eine Normierung der einzelnen Klinik nach Leistungsfähigkeit und Bettenzahl. Ab den 1970er-Jahren wurde die Krankenhauslandschaft in vier Kategorien eingeteilt: Krankenhäuser mit 200 Betten dienten der Grundversorgung, mit 300–400 Betten der Regelversorgung, mit 600 Betten der Zentralversorgung und ab 1.200 Betten der Maximalversorgung.

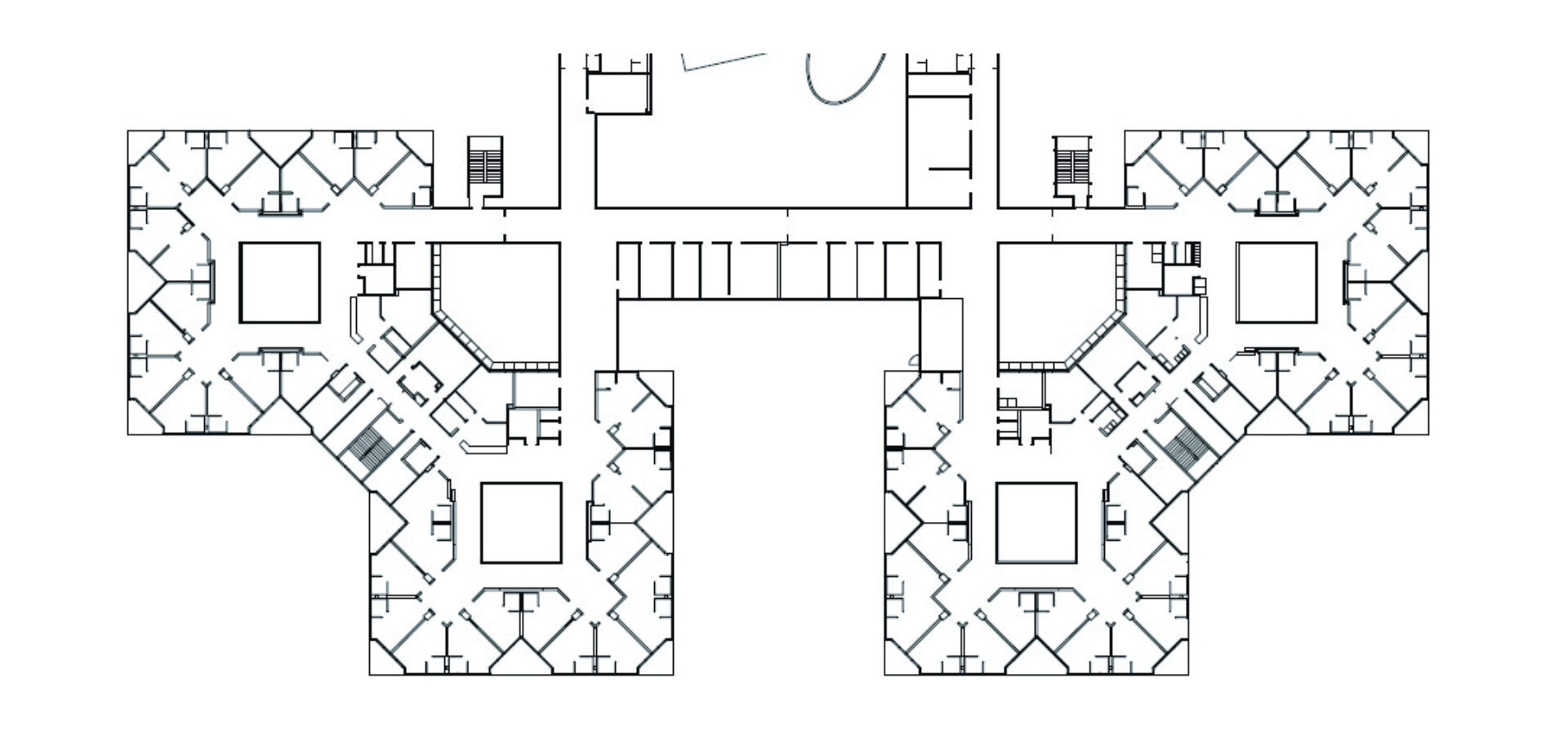

Für den Pflegebereich wurde zunehmend die Doppelfluranlage angewandt, mit der sich die funktionale Flexibilität stark erweitern ließ. Die sich in der Mitte befindenden Räume wurden zum Teil durch Innenhöfe belichtet und belüftet. Zusätzlich war es durch das Doppelflursystem möglich, die Verkehrswege für Besuchende und Patient*innen zu trennen.

Hochtechnologische Systeme ab den 1960er-Jahren

Der medizinische Wandel von der humanistisch-ganzheitlichen Pflege hin zu einem hochtechnologischen System fand in den Universitätskliniken, die ab den 1960er-Jahren in Deutschland entstanden, ihren besonderen Ausdruck. Die Anforderungen in Bezug auf Wirtschaftlichkeit, Versorgung, Hygiene und Medizintechnik waren beachtlich und führten konsequenterweise zu hoch technisierten Krankenhausbauten. Einhergehend mit dieser Entwicklung entstand die Intensivmedizin, die in eigenständigen Pflege-Intensivstationen zentral angesiedelt wurde. In diesen technisch aufwendig ausgebauten Räumen wurden Schwerkranke und Frischoperierte therapiert, ständig überwacht und von einer Vielzahl von Mess- und weiteren Geräten kontrolliert. Die Universitätskliniken mit ihrem Dreiklang aus Lehre, Forschung und Pflege waren von Beginn an die wichtigsten Impulsgeber der klinischen Medizin, von denen neue Forschungsergebnisse direkt in die Praxis umgesetzt werden konnten. Auslöser dieser rasanten Entwicklung war vor allem die Empfehlung des Deutschen Wissenschaftsrates im Jahr 1960, die Bettenanzahl der insgesamt 18 in Deutschland vorhandenen medizinischen Fakultäten von 16.500 auf 25.700 zu erhöhen.

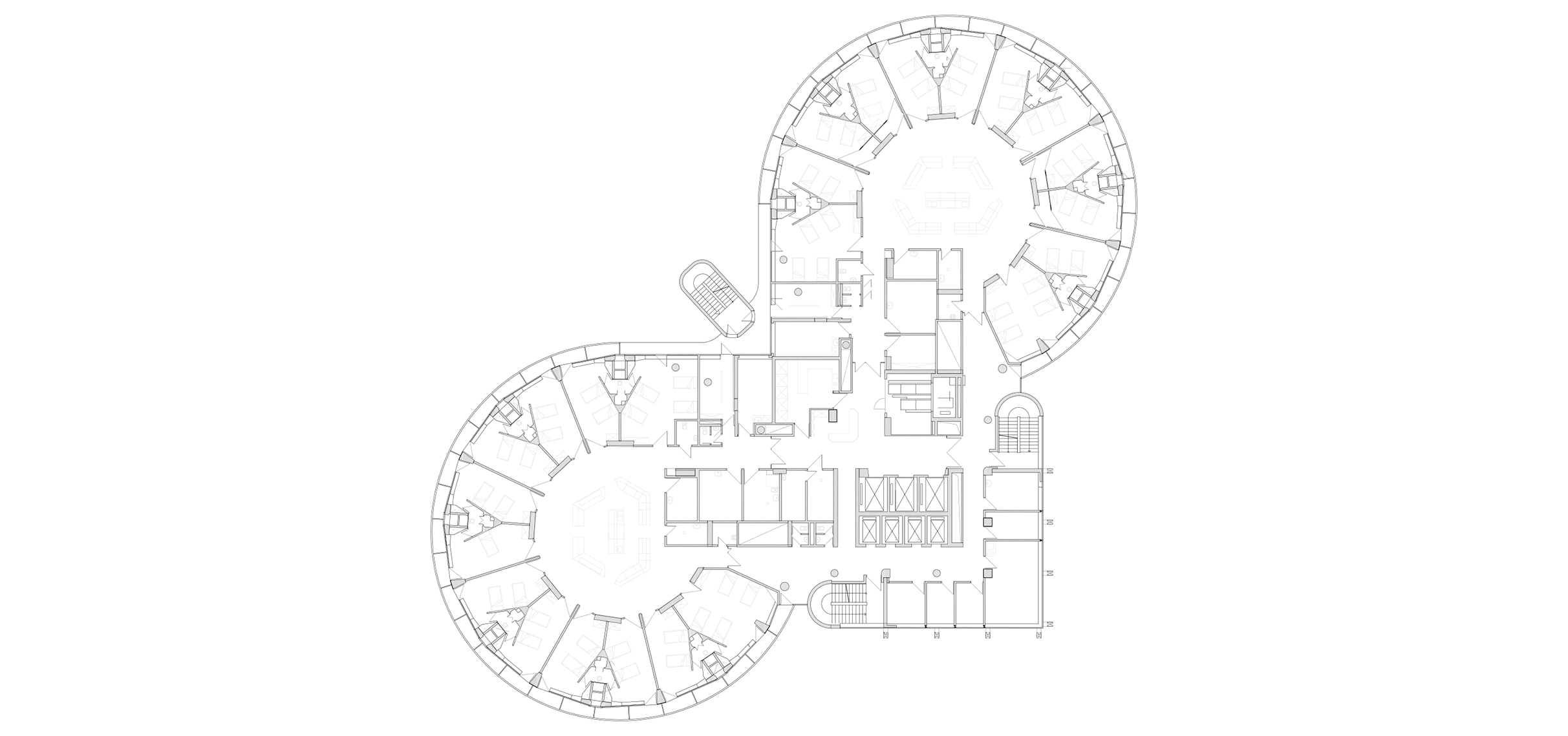

Hervorzuheben ist hier die vertikal betonte bauliche Lösung des Universitätsklinikums Münster, 1973 geplant von den Architekten Benno Schachner, Peter Brand und Wolfgang Weber. Sie entwickelten nach dem bereits klassischen Modell einer Breitfußanlage zwei Bettentürme mit zehn Pflegeetagen, die vertikal mit einem dreigeschossigen Sockel für zentrale Untersuchungen und Behandlungen und horizontal mit dem Lehrgebäude und dem Versorgungszentrum verbunden sind (Abb. 13). Die Bettentürme wurden in Rundbauweise so errichtet, dass jeweils zwei kreisförmige Pflegestationen an einen quadratischen Zentralbereich angeschlossen wurden. Ausschlaggebende Argumente für eine kreisförmige Pflegestation waren die Übersichtlichkeit und die kurzen Wege für das Pflegepersonal. Außerdem sollte der Sichtkontakt zwischen Pflegenden und Patient*innen durch einen zentralen Pflegestützpunkt und durch Glasöffnungen in den Zimmertüren ermöglicht werden. Das Pflegegeschoss bildete eine Einheit aus zwei Rundstationen mit jeweils 28 Betten, aufgeteilt in Zwei- und Vierbettzimmer. In jedem Patient*innenzimmer befand sich die Sanitärzelle mit WC, Dusche und Waschbecken an der Außenwand und zwischen zwei Krankenzimmern (Abb. 14).

Neue Herausforderungen

Anfang der 1990er-Jahre musste sich die deutsche Krankenhauslandschaft neuen Herausforderungen stellen. Seit 1993 hat sich die Verweildauer in Krankenhäusern um ein Drittel verringert, ausgelöst durch das eingeführte DRG-System, ein pauschaliertes Abrechnungsverfahren zur Einordnung ähnlich gelagerter Krankenhausfälle und Diagnosen. Hinzu kommt eine weiter voranschreitende Privatisierung und Spezialisierung: Der Anteil privat getragener Krankenhäuser wird kontinuierlich größer. Dementsprechend sind die Anteile der öffentlichen Krankenhausträger auf unter 30 % im Jahr 2008 gesunken [Ernst & Young, 2010]. Während durch kürzere Verweildauern und weniger Patient*innen infolge medizinischer Verbesserungen eine geringere Auslastung der Kapazitäten eintritt, konkurrieren die Krankenhäuser verstärkt um Patient*innen. Daraus ergeben sich für den Krankenhausbau neue Anforderungen, insbesondere hinsichtlich Flexibilität, Wandlungsfähigkeit und Reaktionsschnelligkeit als Basis für den langfristigen wirtschaftlichen Erfolg. Erforderlich sind zukunftsfähige und nachhaltige Gebäude.

Als weitere Antwort auf die gesellschaftlichen und gesundheitlichen Veränderungen wird seit einigen Jahren das „Healing Hospital“ diskutiert, in dem die Architektur des Gebäudes den Genesungsprozess der Patient*innen positiv beeinflussen soll [Meusner et al., 2006]. Es zeichnet sich ab, dass das Krankenhaus sich langsam zu einem Genesungsort mit Erholungskomponenten entwickelt und damit ganz dem Zeitgeist der Freizeitgesellschaft entspricht. Eine Vermischung und Angleichung der beiden Gebäudetypen Krankenhaus und Hotel findet statt. Beispielhaft hierfür kann das Kreiskrankenhaus im bayrischen Agatharied sein, geplant von den Architekten Nickl & Partner. Die zeitgemäße medizinische Versorgung bildet mit einer ansprechenden, in eine idyllische Landschaft eingebetteten Architektur eine Einheit, die atmosphärisch eher einem komfortablen Hotel als einem Krankenhaus gleicht (Abb. 15).

Zurückblickend auf die vergangenen Jahrhunderte der Krankenhausgeschichte wird ersichtlich, dass kaum ein anderer öffentlicher Gebäudetyp sich so stark den ständigen gesellschaftlichen und medizinischen Veränderungen anpassen musste. Zahlreiche, auf das Krankenhaus einwirkende Faktoren, vom Fortschritt der Medizin und der Hygiene über die Politik und den Wandel der Gesellschaft bis zur Ausbildung der Ärzt*innen, führten zu kaum vorhersehbaren Veränderungen. Neue Krankenhausbauten können in ihrer Nutzbarkeit schon überholt sein, wenn sie nach jahrelanger Bauzeit fertiggestellt werden. Daher stellt sich immer mehr die Frage, wie ein Krankenhausbau für Patient*innen und für das hoch spezialisierte Klinikpersonal qualitätsvolle Bedingungen schaffen kann, die auf die vielseitigen Veränderungen reagieren können.