Baukonstruktiver und prozessualer Gesundheitsschutz

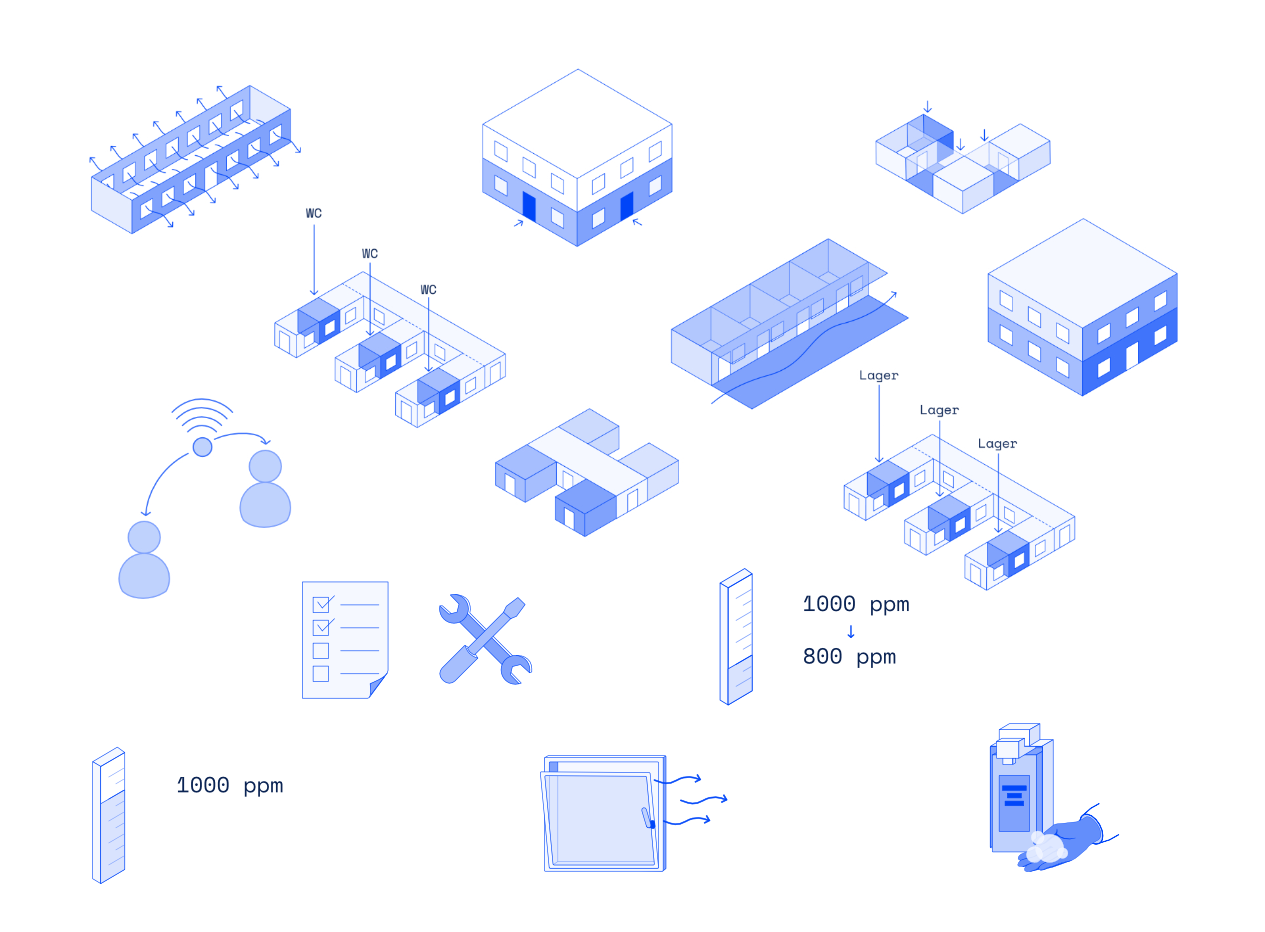

Die Gestaltung unserer gebauten Umgebung hat durch die Bauteilfügung, die Materialwahl, die Grundrissstruktur, die Ausstattungsobjekte und die technische Gebäudeausstattung einen unmittelbaren Einfluss auf die Tätigkeiten und Prozesse im Gebäudeinneren und schlussendlich das Wohlbefinden der Nutzenden. Die Architektur vereint somit wortwörtlich eine Vielzahl gesundheitsschützender Maßnahmen unter einem Dach und beeinflusst die Zusammenkunft von potenziellem Wirt und Erregern. An dieser Stelle werden Empfehlungen und mögliche Entwurfsprinzipien zum baulichen Gesundheitsschutz vorgestellt sowie bauspezifische Fragestellungen tiefergehend anhand von Artikeln beantwortet.

Was ist das Wesentliche, das es beim baulichen Gesundheitsschutz zu beachten gilt?

» Der Bau ist nicht der, sondern ein sich bedingender Faktor für die Infektionsprävention. «

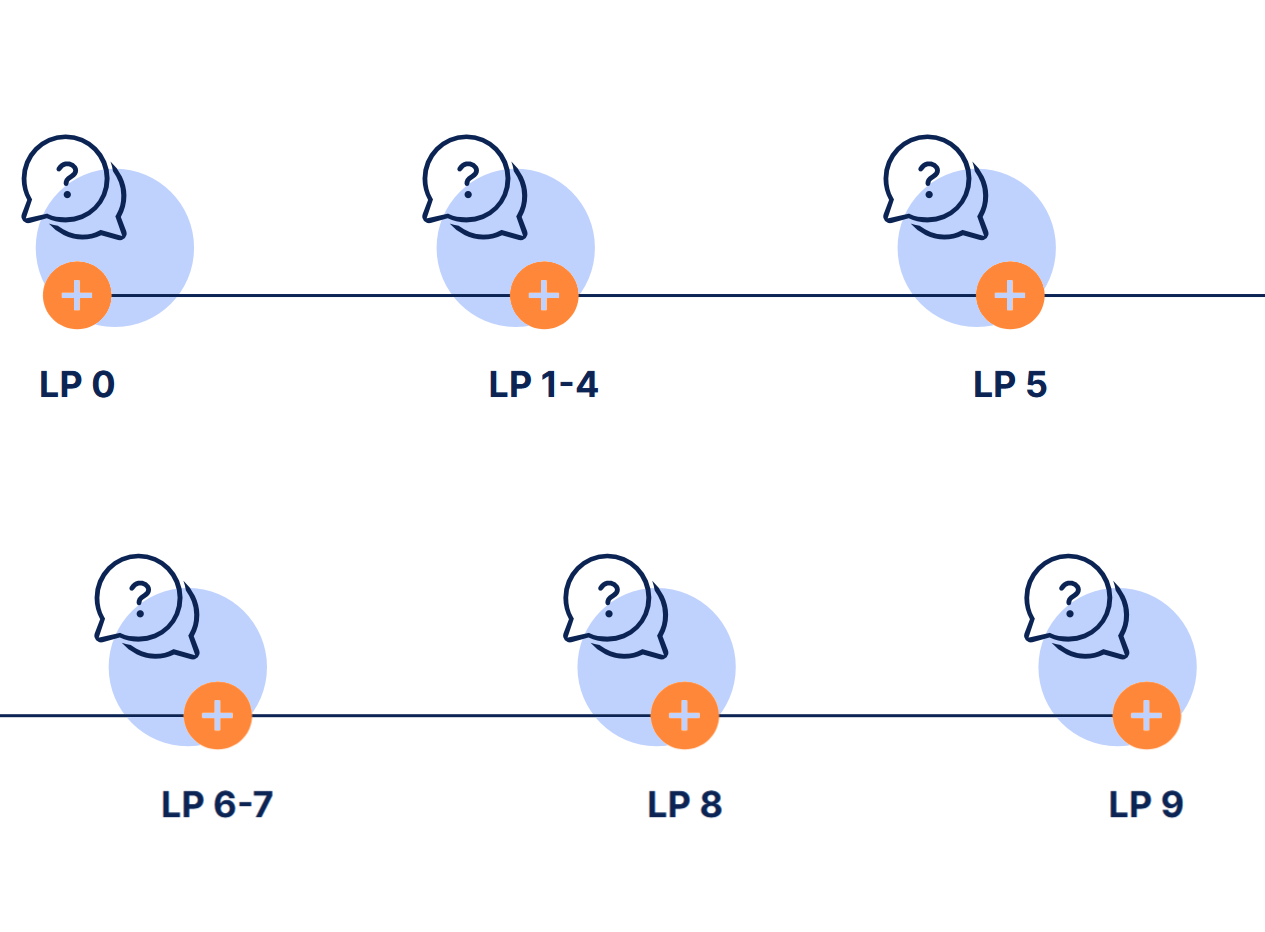

Hier gibt es weiterführende Informationen, wie der Bau Einfluss auf die Gesundheit und das Wohlbefinden der Nutzenden ausüben kann und wie man in den einzelnen Phasen der Planung vorgeht.