Lüftungstechnische Grundlagen

In diesem Beitrag sind Grundlagen zu Lüftungsmöglichkeiten, anzustrebender Luftqualität, Raumluftströmungsarten und Lüftungseffektivität dargestellt.

Es existieren verschiedene Lüftungsmöglichkeiten. Grundsätzlich wird zwischen „freier/natürlicher“ und „maschineller“ Lüftung unterschieden. Eine Mischform beider Systeme wird „hybride Lüftung“ genannt. Diese verschiedenen Bezeichnungen beschreiben zunächst nur die Art und Weise, wie die Luft von draußen nach innen und/oder von innen nach außen geleitet wird.

Freie/Natürliche Be- und Entlüftung

Die freie/natürliche Be- und Entlüftung eines Raumes wird allein durch natürliche Druckunterschiede zwischen innen und außen angetrieben und erfolgt über Öffnungen in der Fassade. Die Druckunterschiede entstehen durch Wind und/oder Temperaturunterschiede zwischen außen und innen. Der so geförderte Zu- und Abluftvolumenstrom folgt dabei den Grundsätzen:

- je höher die Windgeschwindigkeit, desto höher der Volumenstrom

- je höher die Differenz zwischen Innen- und Außentemperatur, desto höher der Volumenstrom

- je größer die Öffnungsfläche in der Fassade (Fensterfläche), desto höher der Volumenstrom

- zweiseitige Öffnungen (Querlüften; gegenüberliegende Fassadenseiten) erzeugen einen höheren Volumenstrom als einseitige Öffnungen

Fensterlüftung

Die Fensterlüftung ist die einfachste und am weitesten verbreitete Art der freien Lüftung. Zur Öffnung von Fenstern in Nichtwohngebäuden gibt die Arbeitsstättenrichtlinie ASR A3.6 [BAuA, 2018] Empfehlungen für das Stoßlüften.

In Büros soll die Stoßlüftung nach 60 Minuten erfolgen, in Besprechungsräumen nach 20 Minuten. Die Mindestdauer ist dabei abhängig vom Temperaturunterschied zwischen Innen und Außen sowie vom Wind. Im Sommer kann das Stoßlüften bis zu 10 Minuten dauern, im Frühling/Herbst 5 Minuten, im Winter 3 Minuten. Die Menge an Luft, die dabei pro Stunde in den Raum eintritt, ist abhängig von der Öffnungsdauer und dem Öffnungswinkel sowie von den Grundsätzen der freien Lüftung.

Die Fensterlüftung kann sehr gut durch CO2-Sensoren unterstützt werden, die anzeigen, wann das Öffnen der Fenster nötig wird, damit ein bestimmter CO2-Grenzwert nicht überschritten wird. In vielen deutschen Schulen werden mittlerweile CO2-Ampeln dafür genutzt.

Lüftung über Fenster kann zu unterschiedlichen Raumluftströmungsformen führen. Die Art der Strömungsform hängt bei Fensterlüftung stets von der Art der Öffnung (z. B. Kipp, Drehflügel), den Außenbedingungen (Wind und Temperatur) und Innenbedingungen (Temperatur) ab. Sind die Fenster geschlossen, stellt sich eine Art Mischströmung ein. Sind die Fenster auf Kipp gestellt und draußen ist es kälter als drinnen, kommt es zu einer Quell-/Schichtströmung. Bei vollständig geöffneten Fenstern kann sowohl eine Misch- als auch eine Quell-/Schichtströmung entstehen.

Maschinelle Be- und Entlüftung

Raumlufttechnische Anlagen

Raumlufttechnische Anlagen (kurz: RLT-Anlagen) können als zentrale und dezentrale Systeme konzipiert sein.

Zentrale RLT-Anlagen zeichnen sich dadurch aus, dass die Luft an einem zentralen Ort behandelt und über ein Kanalnetz an den benötigten Ort befördert wird. Als dezentrale Anlagen werden solche bezeichnet, die den Versorgungseinheiten direkt zugeordnet sind. Es existieren ebenso kombinierte Systeme, bei denen in einer Zentrale die Außenluft aufbereitet und die Abluft dezentral abgeführt wird. Zusätzlich werden die Systeme üblicherweise nach den geförderten Luftarten Außenluft, Mischluft, Umluft und Fortluft klassifiziert.

Abbildung 2 zeigt eine qualitative Zuordnung von zentralen und dezentralen RLT-Geräten. Auf der linken Seite ist eine dezentrale Anlage dargestellt. Durch die Hinzunahme der rechten Seite erweitert sie sich zu einer zentralen Anlage. In den Boxen mit den Sternchen befinden sich je nach Konzeption Module für Luftbehandlung wie Filterung, Be-/Entfeuchtung, Klimatisierung und andere notwendige Bauteile, z. B. Ventilatoren. Die große, mit einem Kreuz markierte Box symbolisiert den Ort, an dem Umluftkammern, Wärmeübertrager oder weitere Module eingebaut sein können.

In den meisten Fällen ist der Mensch die Hauptschadstoffquelle in einem Raum. Der Mensch gibt Feuchte, Gerüche, Mikroorganismen, eventuell infektiöse Erreger, Wärme und weitere Belastungen ab. Diese müssen aus dem Raum abgeführt werden. Die CO2-Konzentration gilt national und international als geeigneter Indikator für die Luftqualität in Innenräumen. Etwa 4 % der ausgeatmeten Luft ist CO2. Die Außenluft beinhaltet ca. 400–450 ppm (parts per million) CO2. Dies schwankt über den Tag und die Jahreszeit und ist ortsabhängig (Stadt versus Land). Die sich im Raum einstellende CO2-Konzentration kann einfach und kostengünstig gemessen werden und gilt als Maß für die Raumlufthygiene. Als Richtwert wurde im Jahr 1858 von Max von Pettenkofer eine Konzentration von 1.000 ppm vorgeschlagen, die nicht überschritten werden sollte.

Der CO2-Gehalt in der Raumluft gilt neben volatilen organischen Komponenten (VOC), die zumeist durch Baumaterial, Mobiliar und Oberflächenmaterialien in die Luft gelangen, als Luftqualitätsmerkmal. Raumluft mit Werten kleiner als 1.000 ppm wird heute als hygienisch unbedenklich angesehen. Eine Konzentration von 1.000 ppm bis 2.000 ppm wird als hygienisch auffällig bewertet, ab 2.000 ppm ist die Konzentration hygienisch bedenklich/inakzeptabel, unabhängig von einer möglicherweise vorhandenen Krankheitswelle (siehe Abb. 3).

Raumluftströmungsarten

Die sich durch Be- und Entlüftung sowie Thermik im Innenraum einstellende Raumströmung kann bei alltäglich und allgemein genutzten Räumen in zwei grundsätzlich verschiedene Strömungsformen unterteilt werden: Misch- und Quell-/Schichtluftströmung.

Die Eigenschaft der Mischströmung ist eine z. T. chaotische Raumluftbewegung, die zu einer großen Vermischung führt und möglichst überall im Raum die gleichen Raumluftkonditionen (Temperatur, Feuchte) herstellt. Damit findet auch eine Verteilung sämtlicher luftgetragener Schadstoffe im Raum statt. Die Abfuhr von Schadstoffen wird durch das Verdünnungsprinzip erreicht. Schadstofffreie/-arme Luft wird dem Raum zugeführt, und gemeinsam mit der Schadstoffproduktion im Raum ergibt sich eine Konzentration an Schadstoffen. Die Konzentration ist umso niedriger, je höher der schadstofffreie/-arme Zuluftvolumenstrom ist. Bei der Mischlüftung wird die Zuluft deckennah mit einer hohen Geschwindigkeit von 2–3 m/s in den Raum geblasen, um einen guten Mischungseffekt zu erlangen.

Hingegen zeichnet sich die Quellluftströmung durch eine von Wärmequellen getriebene Luftbewegung von unten nach oben aus. So wird bei der Quelllüftung das Ziel verfolgt, lediglich die untere Aufenthaltszone zu konditionieren und hier eine gewünschte Luftqualität zu erhalten. Die schadstofffreie/-arme Zuluft wird dafür bodennah mit geringer Geschwindigkeit bei max. 0,25 m/s und kleiner Untertemperatur der Zuluft gegenüber der Raumlufttemperatur eingeleitet. Sie verteilt sich in der Aufenthaltszone und strömt an den Wärmequellen nach oben. Im oberen Raumbereich wird die warme und mit von den Wärmequellen (z. B. Menschen) abgegebenen Schadstoffen angereicherte Luft aus dem Raum abtransportiert.

Das Mischlüftungsprinzip ist weit verbreitet und zu 90 % in der Praxis zu finden. Quelllüftung wird dagegen häufiger z. B. in Kultureinrichtungen (Theater, Kino) und allgemein in großen und hohen Räumen eingesetzt, meist aus energetischen Gründen, da nur die Luft in der Aufenthaltszone von Personen thermisch und partikulär konditioniert werden muss und nicht der gesamte Raum, wie bei Mischlüftung.

Lüftungseffektivität

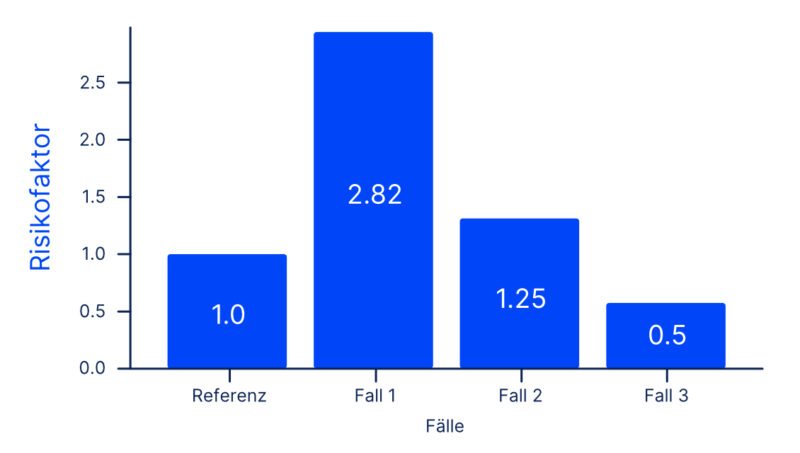

Unter Lüftungseffektivität wird die Bewertung der Wirksamkeit einer Lüftungsmaßnahme (bspw. natürliche Querlüftung, zentrale maschinelle Belüftung) verstanden. Dabei wird zwischen der Effizienz der Lufterneuerung und der Effektivität der Schadstoffbeseitigung unterschieden. Der Kontaminationsgrad setzt die Konzentration des Schadstoffes in dem betrachteten Raumpunkt oder in einem Raumbereich, z. B. der Aufenthaltszone, ins Verhältnis zur bilanziell ermittelten theoretischen Konzentration, die sich bei idealer Mischlüftung (homogene Verteilung der Schadstoffe) einstellen würde. Ist der Kontaminationsgrad 1, so entspricht die Schadstoffkonzentration dem Verhältnis aus Schadstoffquellstärke und Volumenstrom, der zur Verdünnung des Gemisches eingeleitet wird. Werte größer 1 bedeuten eine lokal erhöhte Konzentration, und Werte kleiner 1 entsprechen einer lokal, also innerhalb des betrachteten Raums, niedrigeren Konzentration.

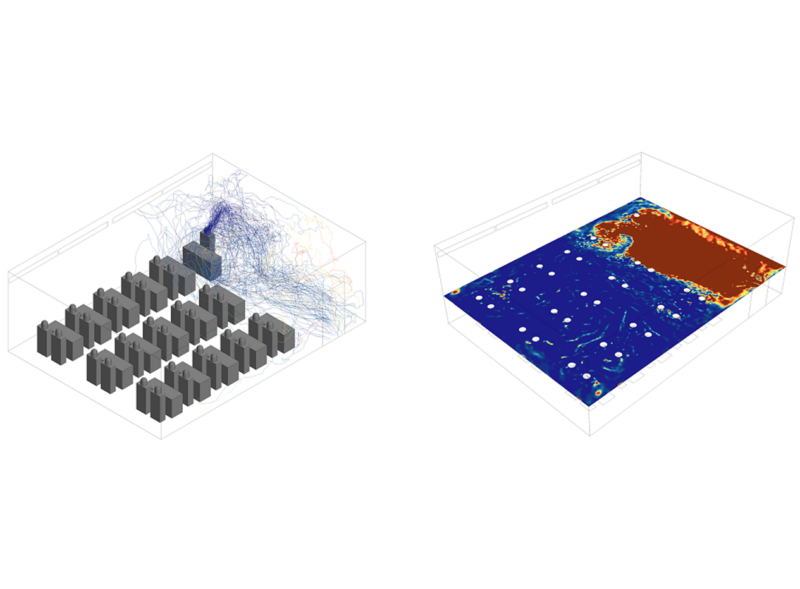

Bei Räumen, die mit Mischlüftung betrieben werden, kann von einer nahezu homogenen Verteilung ausgegangen werden. Der Kontaminationsgrad wäre hier überall 1. Bei der Einbringung von Schadstoffen in nur einem Raumpunkt (Punktquelle) zeigt sich, dass sich allein durch die Veränderung des Ortes der Emissionsquelle eine andere Konzentrationsverteilung einstellt. Die Emissionsquelle kann hierbei beispielhaft eine infizierte Person sein. Die Abbildung 3 zeigt die Ergebnisse von CFD-Berechnungen eines Raumes mit 25 Personen bei identischen Randbedingungen. Es ist eine horizontale Schnittebene durch die Köpfe der sitzenden Personen abgebildet, koloriert mit dem Kontaminationsgrad. Lediglich der Ort der Emissionsquelle (gekennzeichnet durch den schwarzen Kreis) wurde variiert. Es sind deutliche Konzentrationsunterschiede zu erkennen, sowohl innerhalb eines Falles als auch zwischen den Fällen unterschiedlicher Positionierungen der Emissionsquelle.