Bewertung des Infektionsrisikos durch numerische und experimentelle Methoden

Wie im Beitrag „Bewertung des Infektionsrisikos durch analytische Methoden“ beschrieben, werden Aerosolpartikel und daran angeheftete Viren durch die sich einstellende Raumluftströmung verteilt. Mit numerischen Berechnungen lassen sich diese und mit ihr die zeitlich und örtlich aufgelöste Erregerausbreitung simulieren. Alternativ können in Versuchsräumen, die den realen Umgebungen nachempfunden werden, oder in realen Settings Experimente durchgeführt werden. Die Grenzen jeder Methode der Bewertung des Infektionsrisikos werden in diesem Abschnitt aufgezeigt. Durch die gängigen Risikobewertungsmethoden können Empfehlungen, die von internationalen und nationalen Organisationen zur Erhöhung des Infektionsschutzes veröffentlicht wurden, eingeordnet werden. Im Folgenden werden der numerische und der experimentelle Ansatz vorgestellt.

Risikobewertung durch numerische Methoden

Grundlage für die numerischen Berechnungen, sogenannte numerische Strömungssimulationen (Computational Fluid Dynamics, CFD), sind die Navier-Stokes-Gleichungen. Es sind differenzierte Bilanzgleichungen, mit denen zum Beispiel Luftbewegung und Temperaturverteilung physikalisch exakt berechnet werden können. Für typische Raumgrößen sind diese Berechnungen sehr zeit- und rechenintensiv, weshalb sie zu Modellen vereinfacht wurden, um einen Kompromiss zwischen Genauigkeit und Ressourcenaufwand zu erhalten. Mit den heutigen Modellen lässt sich im Vergleich zu experimentellen Untersuchungen eine hohe Übereinstimmung erzielen, sodass sie mittlerweile zum Stand der Technik bei der Forschung und Entwicklung und bei der Planung von raumlufttechnischen Herausforderungen in der Praxis gehören. Die Verwendung der CFD beschränkt sich selbst bei der Verwendung von Modellen aufgrund des hohen Rechenaufwands in der Regel auf stationäre bzw. zeitunabhängige Raumluftzustände.

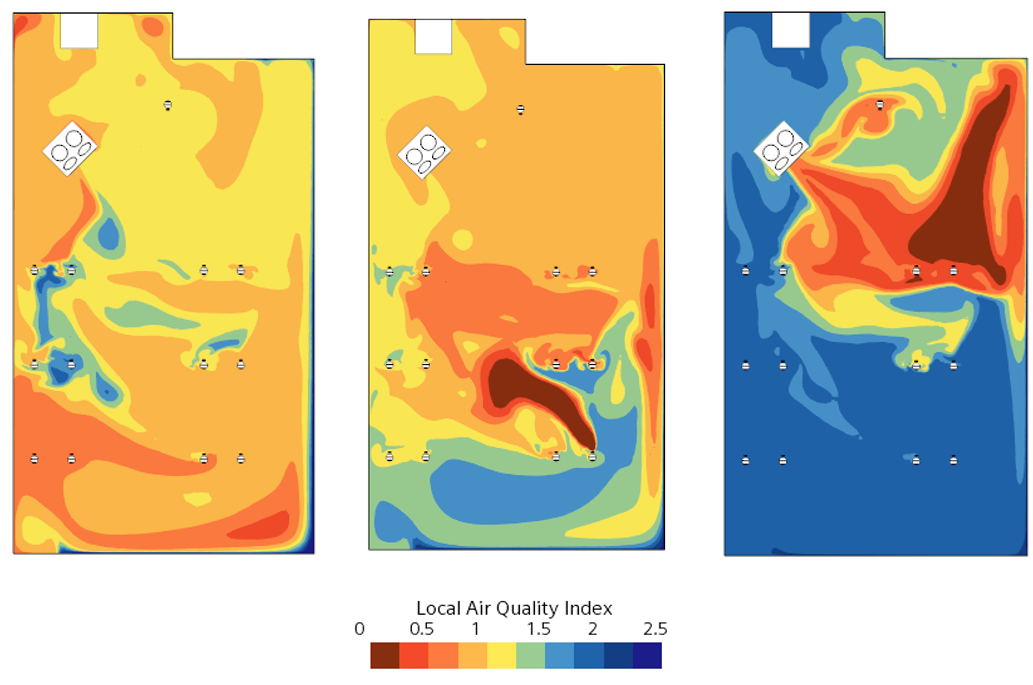

Da die Raumluftströmung und damit das Ausbreitungsverhalten von luftgetragenen Erregern zeitabhängig bzw. dynamisch ist und sich darüber hinaus sensibel gegenüber Randbedingungen (erzwungene und thermische Kräfte, wie Wärme, die von Menschen oder Heizkörpern ausgeht) verhält, sind die Ergebnisse einer CFD-Berechnung stets nur ein Abbild eines zeitlich gemittelten Zustands. Sie sind entsprechend zu interpretieren und können nur bedingt verallgemeinert werden. Für die Abbildungen 1 und 2 wurde vereinfacht eine CFD-Berechnung eines Klassenraums mit 30 Kindern und einer Lehrkraft durchgeführt. In dem Beispiel ist die Lehrkraft die infizierte Person, die Erreger ausstößt. Alle Personen sitzen still, es findet keine Personenbewegung statt. Anhand der örtlichen Partikelkonzentration, der Atemluftmenge und der Expositionsdauer lässt sich mit der analytischen Methode, siehe Teil 1, auf ein personenindividuelles Infektionsrisiko schließen.

In der folgenden Abbildung ist auf der linken Seite die lokale Lüftungswirksamkeit auf Atemhöhe für drei verschiedene Emitterpositionen zu erkennen. Das rechte Bild zeigt das Strömungsfeld und die Geschwindigkeit der Partikelausbreitung in diagonaler Schnittebene durch den Raum.

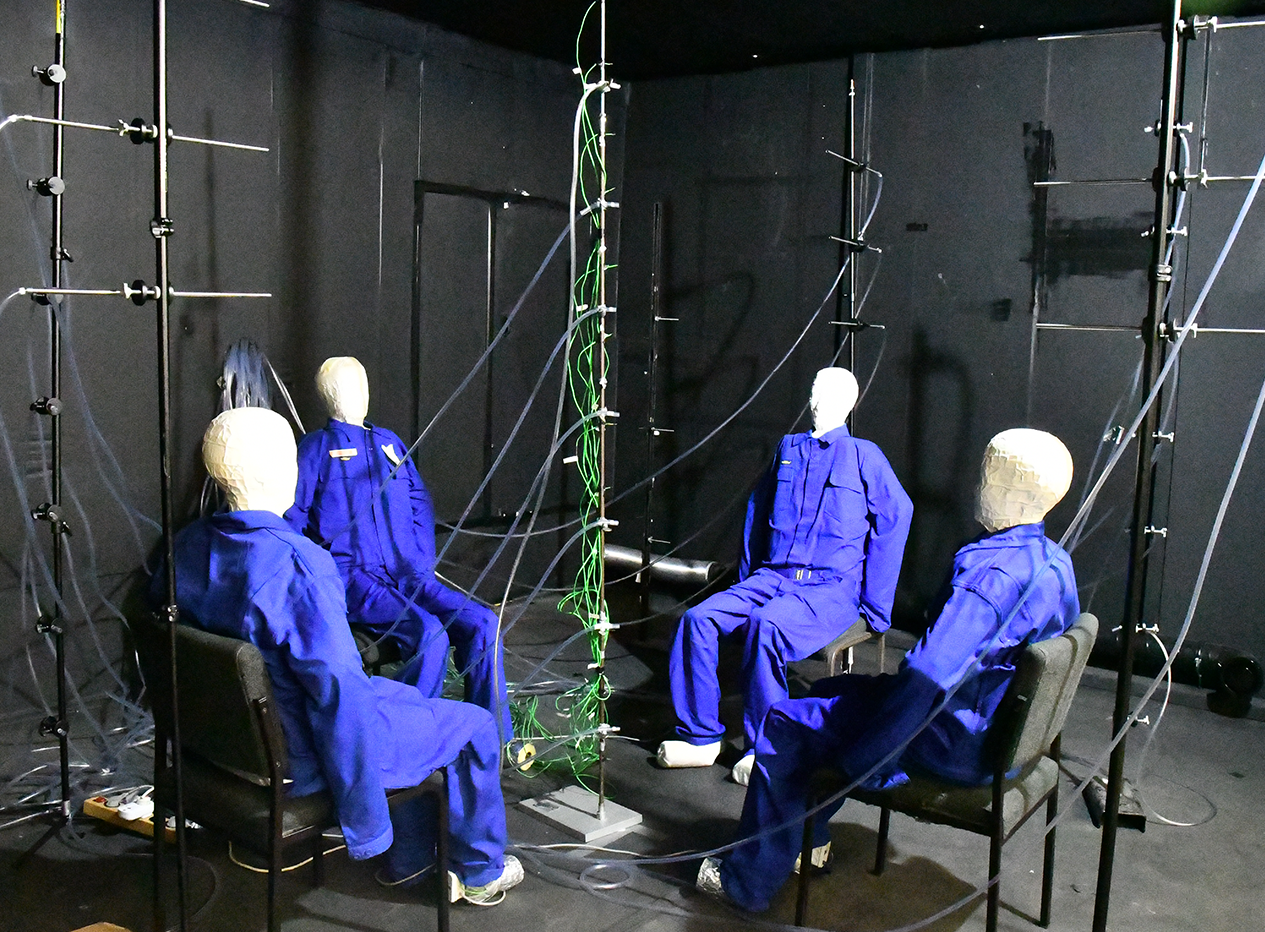

Bei Full-Scale-Experimenten werden physikalische Messungen vor Ort durchgeführt. Alternativ oder ergänzend können Untersuchungen in Laboren oder speziellen Versuchsräumen erfolgen, die so eingerichtet sind, dass die Bedingungen der realen Umgebung nachgebildet werden. Mit Tracern (Partikel oder Gas) können die Konzentrationen an verschiedenen Orten in Abhängigkeit der Randbedingungen im Raum gemessen werden. Wie bei Verwendung der CFD hängen die Ergebnisse von den Randbedingungen vor Ort oder im Labor ab und lassen sich nur zum Teil auf andere Orte, andere Belegungszahlen usw. übertragen.